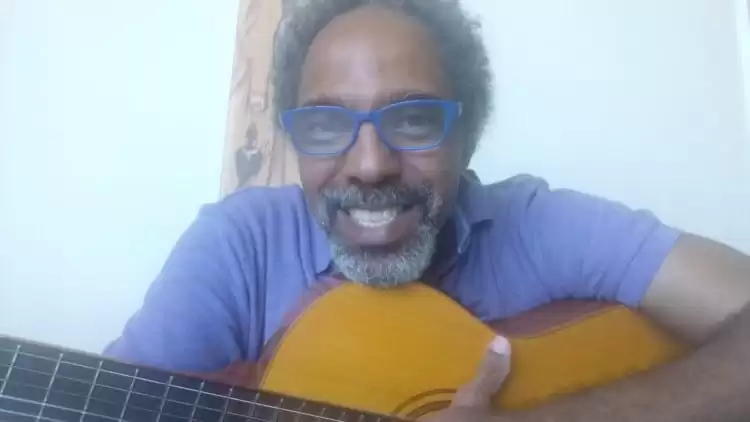

Morre aos 64 anos o músico Mongol

Arlindo Carlos da Silva Paixão, que viveu em Juiz de Fora entre 2001 e 2009, não resistiu às complicações da Covid-19

“Estou passando por uma das maiores dores da minha vida. Perdi o meu companheiro de 34 anos de amor e parceria. Acabei de falar para a minha filha: ‘Olha, estamos na beirada de um rio e precisamos atravessá-lo’”, afirma Deborah Turturro de Moraes, viúva do músico carioca Arlindo Carlos da Silva Paixão. Mongol, como era conhecido, morreu aos 64 anos na última terça-feira (11) por complicações da Covid-19. Ele fez aniversário em 2 de maio já internado no Hospital da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Levei um bolo para toda a equipe, enfermeiros, recepcionistas etc. Abriram uma exceção para eu e meu filho podermos vê-lo. Foi o nosso último contato. É devastador ver o que a Covid-19 fez com o corpo do meu preto”, lamenta a esposa. Mongol não era intérprete, mas um menestrel. Calhava de cantar o que compunha. As composições lhe renderam uma parceria – “de mais de 50 anos”, diz Deborah – com Oswaldo Montenegro, amigo de infância. O maior sucesso de Mongol é “Agonia”, mas ele também assina, por exemplo, as letras de “Aquela coisa toda” e “Sempre não é todo dia”.

“Você sabe por que o apelido é Mongol?”, pergunta Deborah. Quando criança, Mongol jogava bola no Bairro Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro. Com Oswaldo, inclusive, conta a produtora. “Naquela época, os bárbaros dos filmes eram os mongóis, aqueles guerreiros. E o Mongol teve puberdade precoce. Com dez anos, ele tinha uma altura muito maior que a dos amigos. Quando ele ia dividir uma bola, gritavam ‘lá vem o Mongol’. Como ele nunca se preocupou, o apelido pegou.” Aliás, alguns funcionários do casal lhe chamavam de Senhor Mongol. Em uma das entrevistas a Jô Soares, o apresentar lhe perguntou se o apelido o incomodava. “O Mongol disse que não, caso o nome fosse associado à força dos guerreiros e à pureza das pessoas com síndrome de Down.”

É esta sensibilidade que Deborah mais admirava no marido. “Ele era capaz de achar poesia na pedra. Ele ajudava todo mundo que precisasse”, aponta. Ela jura pelos três filhos do casal – Igor, Rana e Ian – que, em 34 anos, nunca viu Mongol desejar mal a alguém. A sensibilidade é refletida nas composições. A notoriedade chegou a Mongol ao mesmo tempo que para Montenegro. O intérprete defendeu “Agonia” no Festival MPB-80 da Rede Globo, do qual a canção foi vitoriosa. A música foi lançada naquele mesmo ano no LP “Oswaldo Montenegro”. O álbum ainda reunia “Aquela coisa toda”, assinada apenas por Mongol, e “Voar leve”, composta em parceria. Mas Mongol e Oswaldo já tinham outros trabalhos juntos àquela altura: “Monsieur Manoel”, “João sem nome II”, “Cantiga de cego”, “Canção da rameira” e “Gaivota”. Até os últimos dias, Mongol compôs. “Ele nunca parou de compor, inclusive com Oswaldo”, revela Deborah.

Oswaldo lamentou a perda do amigo de infância via redes sociais. “Oswaldo não tem como falar. Perdeu o menino com quem sonhou na vida desde os oito anos de idade. Não tem o que, nem como dizer. Nada. Oswaldo está em silêncio”, assinou a flautista Madalena Salles. Mas Mongol lançou-se também em carreira solo. No Festival MPB de 1981, arriscou-se como intérprete com “Atalho”, mas sem o mesmo sucesso de Oswaldo. O primeiro álbum foi “Olhos vigilantes” (1985), pela gravadora Som Livre. O segundo, “Histórias são canções” (2007), foi já independente. Neste último trabalho, regravou “Agonia”, “Sempre não é todo dia”, “A dança dos signos” e “Aquela coisa toda”. “Essa, ele compôs quando tinha apenas 15 anos. Outro dia um americano disse que a música parecia que era de Elton John”, relembra Deborah.

‘Quê que eu faço, seu doutor?’

Porém, entre os dois álbuns solo, Mongol lançou trabalhos pelo grupo de reggae Akundum, do qual era vocalista e dono, entre a segunda metade dos anos 1990 e a primeira dos 2000. O maior sucesso do grupo foi “Emaconhada”. Durante um ano, foram mais de cem shows, conforme Deborah. “Mas ele era muito mais bicho de casa do que de estrada. A cada dia acordar em um hotel, sem saber exatamente onde estava, foi cansando muito.” À época, inclusive, mudou-se para Juiz de Fora, a terra natal da esposa, onde ele e Deborah viveram entre 2001 e 2009. Em entrevista à Tribuna em julho de 2003, Mongol disse que a mudança para a Zona da Mata daria maior qualidade de vida aos filhos. A explicação é ratificada pela esposa. “Nasci em Juiz de Fora, mas saí muito cedo, com 16 anos”, conta a produtora. “Em 2001, o Rio estava muito violento. Um dia, jogaram uma bomba em uma laboratório na esquina da minha rua. Foi quando disse que não queria criar mais os meus filhos no Rio.”

A princípio, a mudança seria para Florianópolis (SC). Ambos acordaram. Mas Deborah sugeriu Juiz de Fora, já que era mais próximo à capital fluminense e o casal poderia manter o vínculo com os amigos. “Nos mudamos em 20 dias. Os meus filhos fizeram uma prova para o Jesuítas e passaram. E, por meio de uma amiga, conseguimos alugar um apartamento próximo ao colégio.” Ambos acharam que logo retornariam ao Rio, mas os filhos já eram adolescentes e estabeleceram laços, “começaram a ter vida social, festinhas todos os dias da semana”. Então, Mongol e Deborah até espaço cultural inauguraram. O Arte e Bar ficava no número 240 da Avenida Eugênio do Nascimento, no Bairro Aeroporto. “A gente estava acostumado a uma vida muito agitada e as coisas estão muito calmas”, brinca Deborah. “Resolvemos abrir um barzinho no Aeroporto com música ao vivo. Sou uma boa cozinheira. Eu fazia tudo. Mas era um lugar muito frio. Tínhamos um jardim, mas nem podíamos colocar as mesas para fora.”

Mongol se apresentava no Arte e Bar. Na inauguração, apresentou “Tudo bem, eu canto ‘Agonia’”, um show entremeado por lances de humor, com histórias contadas e vividas pelo próprio artista, conforme as linhas da Tribuna na ocasião. Paralelamente, o Akundum ganhava sobrevida com formação local, com uma banda formada por nomes como Marlos Vinícius, Berval Moraes, Gustavo Lira, Zu, entre outros. A reportagem buscou contato com os ex-integrantes locais do grupo, mas sem sucesso. “Foi uma proposta. Só tentávamos ver no que ia dar”, relembra Deborah. “Acabou sendo um acidente de percurso. Não era legal e rapidamente foi interrompido.” O casal viveu em Juiz de Fora até 2009, quando os filhos já estavam maiores e Deborah retomou a carreira como produtora. “A gente agradece muito a Juiz de Fora. Fomos muito bem acolhidos. Não sei se é porque eu tinha uma família muito grande, amigas de infância etc. Mas fomos muito felizes. Os meus filhos têm amigos aí que são da vida inteira.”

Tópicos: coronavírus