Arte para criar rotas de fuga

“O projeto desejo”, da portuguesa Grada Kilomba, discute o racismo (Divulgação)

Arte ou história? Para “Natimorto”, do neozelandês Luke Willis Thompson, as duas andam juntas (Divulgação) (Divulgação)

Detalhe de uma das mesas de “Do pó ao pó”, do mineiro José Bento

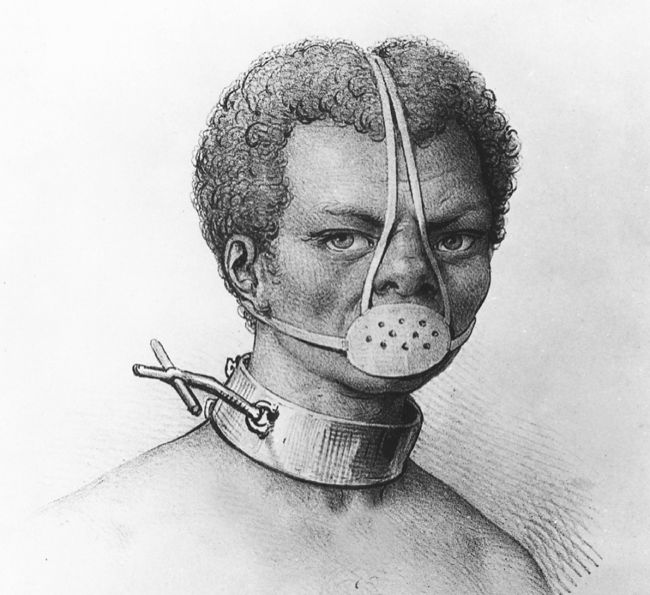

Na sala da casa da avó de Grada Kilomba, acima do sofá, ficava uma fotografia da Escrava Anastácia. Às sextas-feiras, a imagem recebia uma vela acesa, uma flor branca, um copo de água limpa e uma tigela de café fresco. Para não se esquecer, dizia a avó, apontando para a imagem na qual uma jovem negra aparece com uma máscara de metal a prender a língua, proibindo que escravos comessem a cana ou o cacau das plantações. Proibia, também, que falassem. Grada Kilomba nunca se esqueceu. “O projeto desejo” é prova. A última instalação do segundo andar da 32ª Bienal de São Paulo resgata a lembrança de artista portuguesa radicada em Berlim, com a imagem de Anastácia e um pequeno altar. Numa sala escura, ao som de tambores, surgem textos que dizem do lugar, da fala e da escrita dos negros. O trabalho mais emocionante da maior exposição de arte do Brasil envolve ao confrontar os anos vividos desde o fim da escravidão e o silenciamento ainda vívido a escravizar com novas máscaras.

Para Grada, o próprio nascer branco já induz a um lugar de fala. Nascer negro, por sua vez, impõe limites, ainda que invisíveis. Quem pode falar?, questiona a artista, apontando para o racismo como um processo, para além do moral, psicológico. “Ao invés de fazer a usual pergunta moral: ‘Eu sou racista?’ e esperar uma resposta confortável, o sujeito branco deveria perguntar-se: ‘Como eu posso desmantelar meu próprio racismo?’ e então esta pergunta por si só já inicia este processo”, sugere Grada em texto do livro “Plantation memories: Episodes of everyday racism”, no qual retrata a obra presente na nova edição da Bienal, inaugurada na última quinta e em cartaz até 11 de dezembro.

Para acessar a emoção de Grada, não é preciso esforço prévio, não é necessária bagagem cultural ou artística, apenas vivência. A incerteza da vida apontada por ela faz referência aos dias mais triviais. E sua rota de fuga para as mordaças de hoje passa pelo silêncio da reflexão. A obra de arte, portanto, faz-se acessível e incômoda. “Incerteza viva” defende a mostra que reúne 81 artistas, a maioria mulheres, de 33 países, no anseio de fazer pensar e, sobretudo, agir. Mas como tocar uma sociedade cada vez mais carente de envolvimento? Seria esse mesmo um papel das artes? Caberia a ela a sensibilização?

“Trabalhamos com o consenso de que a Bienal tem que ser uma plataforma democrática e aberta, que promova, num espaço plural, a diversidade. Tem que ser um lugar de promoção do pensamento crítico”, defende o curador Jochen Volz, alemão íntimo do Brasil desde 2005, quando assumiu a implantação de Inhotim, o maior centro de arte ao ar livre da América Latina.

Para Jochen, as palavras de Cildo Meireles, revisitadas no trabalho de Rosa Barba, precisam fazer sentido: “Enquanto o museu, a galeria, a tela forem um espaço sagrado da representação, tornam-se um Triângulo das Bermudas: qualquer coisa, qualquer ideia que você colocar lá vai ser automaticamente neutralizada. Acho que a gente tentou prioritariamente o compromisso com o público. Não com o comprador (mercado) de arte”.

Representativo da produção contemporânea, Cildo defende o que a 32ª Bienal mostra em grande parte de suas peças: “Fazer trabalhos que não existam simplesmente no espaço consentido, consagrado, sagrado. Que não aconteçam simplesmente ao nível de uma tela, de uma superfície, de uma representação. Não mais trabalhar com a metáfora da pólvora – trabalhar com a pólvora mesmo”.

Porta aberta sem metáfora

A mesa é feita de jacarandá. A caixa de fósforos sobre a mesa é feita de jacarandá. Os fósforos da caixa sobre a mesa são feitos de jacarandá. “Do pó ao pó”, obra do mineiro José Bento, enumera lado a lado mesinhas simples, com caixas de fósforos sobre elas, cada uma feita com madeiras de árvores nativas do Brasil. Uma floresta de objetos de madeira. A devastação e a futilidade dos dias em forma de utilitários. Logo na primeira seção da 32ª Bienal de São Paulo, o trabalho convida pela simplicidade e profundidade do discurso. Junto dele, a grande oca indígena de Bené Fonteles e as agigantadas esculturas de Frans Krajcberg, elaboradas a partir de árvores do desmatamento. A exposição começa na proximidade.

“A Bienal quer ser acessível, transparente, porosa. Nosso projeto nessa curadoria foi pensar em vários níveis. No primeiro, é o nível arquitetônico. A opção de colocar os guarda-volumes e os pontos de informações para fora do pavilhão tem dois efeitos: o usuário do parque, que é o maior público, já encontra um primeiro contato, o que é muito mais simpático. Não precisa ficar com medo de entrar, achando que é exclusivo. Esse é um desejo de, em vez de fazer o primeiro contato com a porta, fazer o primeiro contato com pessoas”, pontua o curador Jochen Volz.

“É uma tentativa de evitar o foyer, o rol de entrada, que todos os museus têm. Esse é sempre o pior lugar, porque quem não é usuário de museus se sente extremamente desconfortável, sem saber o que fazer. Detesto isso. Trazer para o lado de fora elimina isso. E aqui a exposição começa na hora que passa da porta. Isso tem um impacto. Além disso, eliminamos catracas e detectores de metal”, completa Volz, responsável por um seleção que priorizou vídeos e instalações. Como em Inhotim, as obras são espetaculares e, portanto, sedutoras.

“A Bienal é uma das bienais mais frequentadas por um público que tem seu primeiro contato com arte e não é usuário de fundamentos culturais, muito menos de museus de arte contemporânea. Isso é, conceitualmente, um desafio e um privilégio. Foi muito conversado com os artistas. Como criar um jeito de apresentar as obras de modo que a experiência seja priorizada? Como ser acessível aos conteúdos? Como não ser hermético ou fechado ou complicado? Tentamos fazer uma exposição que não demanda ter lido um livro para entender”, discute ele, atento também para um apelo educativo forte e organizado, cuja proposta para 2017 é levar a exposição, em recorte, para mais de 15 cidades, dentre elas Juiz de Fora, que recebeu as duas últimas edições.

As lápides do mundo

Esvaziada pela frequência com que é usada, a palavra acessibilidade ganha novo corpo na 32ª Bienal de São Paulo ao enfocar na desestabilização de conceitos e definições. Ainda que envolva também trabalhos complexos e até herméticos, a grande mostra evidencia uma arte profundamente atual ao tangenciar o que não sai das páginas dos jornais. “Nossa Bienal é cheia de todas as questões que estão em jogo hoje. Pessoalmente, acho que a disputa de poder parlamentar atual é só a superfície dos assuntos que estão sendo discutidos aqui: distribuição de terra, acesso aos recursos, à educação, aos serviços sociais. É muito bom que a Bienal possa discutir tudo. Acredito na força transformadora da arte e da cultura”, defende Jochen Volz.

Solo fértil para posições políticas mais vigorosas, a mostra foge de um debate partidário, mas enfoca na urgência de bandeiras firmes, como a questão indígena e, num campo mais sensível, da aproximação com o que é natural. Arte, para fazer parte, é preciso que faça sentido real, parece bradar a exposição. Emocionante, o trabalho do neozelandês Luke Willis Thompson não foi feito por ele. Foi feito por um sistema cruel, que eternizou na forma de lápides o processo de escravidão nas Ilhas Fiji. Após anos de pesquisa, o artista descobriu a área segregada no cemitério, mas só conseguiu retirar as lápides se lhes dessem um valor artístico.

O espaço expositivo confere às peças certa nobreza, mas são, antes de tudo, história e tratado social. Assim como as carroças do Coletivo Opavivará!, do Rio de Janeiro, são retiradas dos catadores de papel e colocadas num outro sentido, servindo para atividades lúdicas. “O importante para nós era criar um vínculo entre o espaço de dentro e o de fora. Buscamos trabalhar com linguagens familiares, trazendo elementos de casa, cozinha, cama, mesa, aparelhagem de som, criando o ambiente doméstico no lugar público. Tem momentos em que pensamos em formalismo, os detalhes, a cor, a forma, mas nosso interesse é sair do hermético, levando a arte para onde ela não está, dialogando e rompendo barreiras onde elas são invisíveis”, discute uma das integrantes, que se identifica com o nome do coletivo.

Segundo Alberto Saraiva, curador do Oi Futuro, patrocinador da Bienal, a onipresença da arte ajuda a configurá-la como espaço de identificações. “Arte deve estar nas escolas, universidades, praças e ruas. Acho também que o ser humano tem uma predisposição para organizar as coisas de forma estética, ter ideias artísticas. Pode haver instantes em que podemos ter reflexões artísticas independente da história da arte. E temos vários artistas que conseguiram ter obras extraordinárias sem que tivessem passado na alfândega das artes, como o Bispo do Rosário”, pontua.

Seria, então, a arte, um caminho para as grandes transformações? “O que deixa as pessoas apáticas é a televisão. Exposições e museus, não. Pelo contrário, as pessoas saem com mais dúvidas e mais estimuladas a pensar diferente. Se por um lado as pessoas estão mais apáticas hoje, por outro, um segmento muito maior da sociedade busca modificar as relações das pessoas com o mundo, e isso não depende só da arte, mas de questões políticas. A arte é um segmento dentro de outros que se complementam. O que falta é pensar de forma transdisciplinar, para que a arte possa interagir diretamente com outros campos de conhecimento”, defende Saraiva.

A Bienal chama a atenção, portanto, não apenas para a potência da sedução do espectador, mas, principalmente, para o potencial sedutor dos artistas. Como a criar rotas de fuga para um mundo melhor, esses artistas produzem para deslocar a zona de conforto, do outro e de si. Como a arte pode alimentar a empatia do mundo? Para o Coletivo Opavivará, a resposta passa pela honestidade. “O que é arte e o que é vida? Para nós, essa é a questão.”

* O repórter viajou a convite do Oi Futuro