As decisões que mudaram o curso do rio Paraibuna e de Juiz de Fora

Juiz de Fora nasceu na planície de inundação do rio, cresceu de costas para ele e hoje busca reencontrar sua própria origem. Talvez o Paraibuna nunca tenha saído do lugar. Fomos nós que esquecemos de onde viemos

Por mais de um século, o Rio Paraibuna tem sido ao mesmo tempo espelho e testemunha das decisões políticas, econômicas e sociais que moldaram a expansão de Juiz de Fora. No início do século XX, diante de sucessivas inundações, especialmente as devastadoras cheias de 1906 e 1940, o rio foi considerado um inimigo a ser vencido. Domar o Paraibuna tornou-se sinônimo de progresso urbano. A cidade, que nasceu sobre sua planície de inundação, passou a tratá-lo como um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento. Mas seria o rio que estava fora de lugar ou a cidade que insistia em ocupar o espaço dele?

A resposta, como mostram as pesquisas dos professores e pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em Geografia Histórica da UFJF, Pedro Machado e Luciano Caramez, é uma narrativa complexa que explora as escolhas humanas diante da natureza.

O rio como “problema urbano”

Segundo eles, desde o final do século XIX, o Paraibuna foi alvo de projetos e debates que misturavam engenharia, política e modernização. “Já em 1906, Juiz de Fora era muito próspera, tinha uma economia rural forte, vinda do café, e uma economia urbana forte da indústria têxtil. Havia sido, inclusive, indicada para ser a capital do estado”, aponta Pedro.

Após a grande enchente de 1906, que deixou rastros de destruição e mobilizou a elite local, a Câmara Municipal contratou, em 1915, os engenheiros Saturnino de Brito e Baeta Neves para propor soluções. Inspirados em experiências dos Estados Unidos e da Holanda, os especialistas desenharam um plano de saneamento que previa um enorme muro de contenção, com até seis metros de altura, para “proteger a cidade do rio”. Esse muro seria construído ao longo da área hoje ocupada rodoviária em direção, mais ou menos, a altura do cemitério municipal.

A expressão que se usava à época, como lembra o pesquisador, era literal: “domar o Paraibuna”. A água era vista como força bruta, selvagem, que precisava ser domesticada para o avanço da urbanização. Não se falava em convivência, mas em controle.

Entretanto, os planos ficaram no papel até a década de 1940, quando uma nova tragédia reacendeu a urgência: a enchente de 1940, com 91 horas de duração, deixou mais de 6.800 desabrigados e paralisou totalmente o comércio e os transportes na cidade. “Dessa enchente temos muitos registros e memória por que ela causou grande comoção. Era véspera do Natal”, aponta Luciano Caramez. Somado aos impactos para as pessoas, o prejuízo para o comércio e a prestação de serviços, na região central, na Praça da Estação, com a paralisação dos trens foi gigantesco. A força das águas coincidiu com a criação do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), pelo governo Getúlio Vargas, um encontro oportuno entre o desastre natural e o projeto político de modernização nacional”, avalia o professor Pedro Machado.

O Paraibuna retificado: o preço do progresso

Em 1941, o engenheiro Hildebrando de Araújo Góis, do DNOS, chegou a Juiz de Fora para executar o que seria uma das maiores obras de transformação fluvial do país. Em oito anos, entre 1942 e 1950, o Paraibuna foi retificado, alargado e aprofundado. Suas curvas naturais, os meandros que lhe garantiam harmonia e equilíbrio no fluxo, foram substituídas por um canal mais geometricamente previsível.

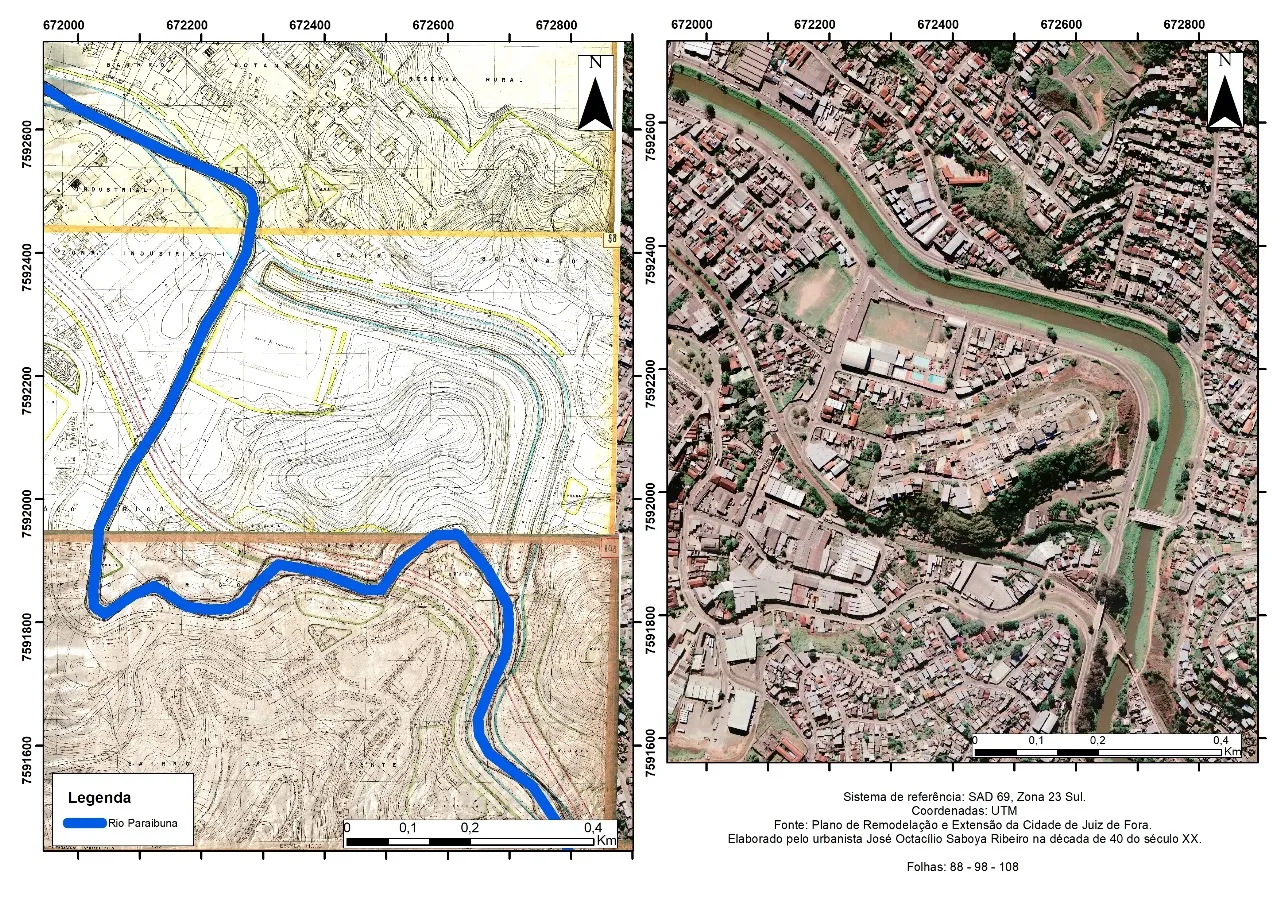

A retificação reduziu o comprimento do rio em cerca de 16%, transformando-o em um conduto desenhado para acelerar o escoamento da água. O leito foi escavado, as margens ampliadas e uma nova seção trapezoidal permitiu triplicar a vazão, de 120 para 400 metros cúbicos por segundo.Foi o fim do rio natural. “Hoje, dificilmente você encontra um centímetro do Paraibuna que ainda seja original”, observam os pesquisadores.“Mas, sem dúvidas, a intervenção mais grandiosa e espetacular do plano de retificação do Paraibuna foi a construção do canal extravasor, proposto pelo engenheiro francês GrégoireHowyan em 1892, contratado pela prefeitura. Em sua homenagem, ela recebeu o nome de Variante Howyan, sendo executada na região hoje ocupada pelo Assaí Atacadista” (veja figura), alterando radicalmente a posição do rio.

O professor Pedro acrescenta que a represa de Chapéu D’Uvas, construída posteriormente, como também mais uma obra de intervenção no Paraibuna, cumpre hoje papel fundamental na regulação das águas do rio, tanto nas cheias quanto nas secas. “Na época da chuva, ela retém parte da água e diminui os impactos da inundação àjusante. Na seca, como a tendência é de o rio ficar muito baixo, eles conseguem deslocar uma quantidade de vazão que melhora a qualidade ambiental do rio. Senão, esse rio seria um dos piores, fedorentos pra caramba. Então, foi um conjunto, tá vendo?”, reforça Pedro Machado.

O impacto das inundações também foi profundo na ocupação urbana. A valorização imobiliária migrou das áreas centrais, baixas, para os morros como Morro da Glória, considerados mais seguros. As famílias que perderam suas casas na enchente foram realocadas para a região sudeste, onde nasceu o bairro Furtado de Menezes, então chamado de “bairro dos flagelados”, em projeto de construção de casas populares assinado pelo engenheiro Deudesdith Salgado, que hoje dá nome à principal viasul de acesso à cidade. A expansão urbana seguiu o traçado da desigualdade: o rio domado serviu ao modelo desenvolvimentista e empurrou os vulneráveis para a periferia.

O rio que deu vida a uma avenida

A retificação do Paraibuna abriu espaço para outra obra de impacto que foi a construção da Avenida Brasil, o eixo viário que ainda hoje acompanha o curso do rio. Era o triunfo da engenharia sobre o território natural.Do ponto de vista técnico, a obra foi um sucesso. O centro de Juiz de Fora nunca mais sofreu enchentes de grandes proporções. Mas a lógica que orientou essas intervenções que era tratar o rio como vilão permaneceu impregnada no imaginário urbano. Os afluentes do Paraibuna foramsendo silenciados sob o concreto, esquecidos em meio ao tráfego e à expansão urbana.

Hoje, as mudanças climáticas e os extremos hídricos recolocam a pergunta original em novos termos: o rio realmente precisava ser domado? Ou seria hora de redescobrir sua presença, devolvendo-lhe parte de sua função ecológica?

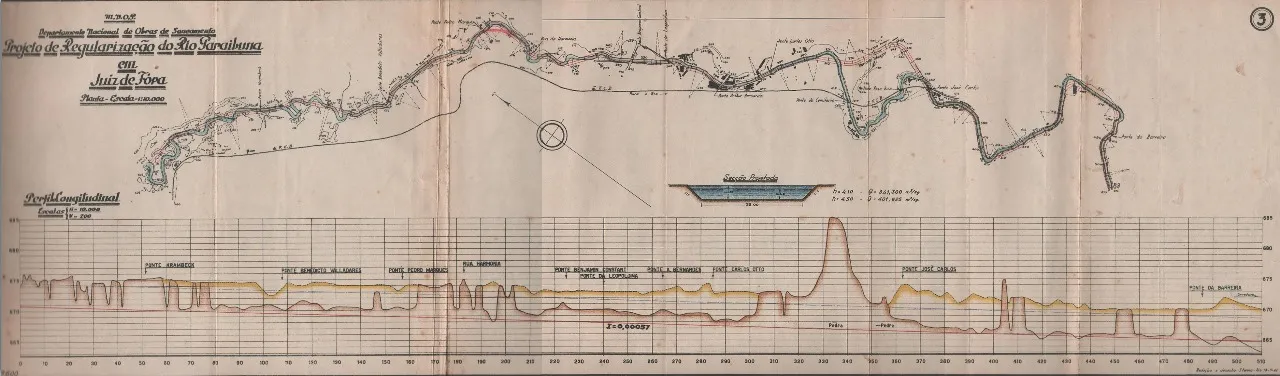

Projeto de Regularização do Rio Paraibuna em Juiz de Fora

“As obras de retificação (que envolveram dragagem, aterros, desmonte de rochas, escavação, proteção das margens, reconstrução e alargamento de pontes, desvio da estrada União & Indústria e desapropriações), inicialmente, limitavam-se ao trecho que vai da primeira corredeira situada 480m a jusante da Ponte da Barreira (atual Ponte Getúlio Vargas) até 1.020m à montante da Ponte do Krambeck, correspondendo a um desenvolvimento total de 10.200m contra 12.200m pelo curso natural do Paraibuna, havendo, portanto, uma redução de 16,4% devido às retificações” (Machado e Cunha, 2011, p.12).

Variante Howyan

“Sem dúvidas, a intervenção mais grandiosa e espetacular do plano de retificação do Paraibuna foi a construção do canal extravasor, proposto por Howyan em 1892 e em sua homenagem chamada Variante Howyan” (Machado e Cunha, 2011, p.12). Mapa produzido por Luciano, Caramez mostra a localização do rio antes e depois da obra.