Quem é a nova geração do punk em Juiz de Fora

Entre a globalização proporcionada pela internet, que alterou a dinâmica social, e a desigualdade longe da extinção, como o punk chegou ao novo século na mesma Juiz de Fora marcada por um histórico movimento?

35 anos: tempo bastante

O que sobrou de ontem? 27 de maio de 1983: “Seca mata mais 24 crianças de fome no sertão do Ceará” estampava a capa do “Jornal do Brasil”; “Bancos: Fim de subsídios não corrigirá distorções”, anunciava “O Globo”; “Repercute mal a fala de Langoni”, exibia a submanchete da “Folha de S.Paulo”, referindo-se ao presidente do Banco Central; “Mascarenhas, entre a cultura e o mercado”, ostentava a Tribuna, chamando a atenção para o prédio da “velha fábrica” Bernardo Mascarenhas e suas portas fechadas, logo acima de uma chamada para a alta do dólar, “no 21º aumento do ano”. Há exatos 35 anos, o passado parece não ter sido suficientemente inventivo ao se projetar para o futuro. No ano em que o punk ganhou a mídia como um dos mais potentes movimentos culturais do país – ironicamente cinco anos após a criação da primeira banda brasileira do gênero -, o noticiário refletia uma sociedade de dilemas ainda plenos de sentido num 2018 que anuncia os avançados testes para a criação de robôs capazes de executarem tarefas apenas observando humanos. Nesse mesmo tempo, entre o vagaroso e o veloz, cresceu Davi Ferreira, que esse ano completa 35 anos.

Quando Davi descobriu o rock, aos 14, figuras como o Tenente Laranja (Aécio Silva) e a Virgin (Virginia Loures), fotografados pela primeira vez por Humberto Nicoline para reportagem da Tribuna de 1983, não mais circulavam pelas ruas de Juiz de Fora. Precursores do punk na cidade e no país, os dois viviam nos Estados Unidos, e seus companheiros da cena na cidade já haviam se dispersado. Restava, contudo, a ideologia e a sonoridade, que o tempo não desfez. E que a Subefeito de Davi, uma das mais longevas bandas punks locais, trata de resgatar. Na terceira e última reportagem da série “Tempo punk”, a nova geração do movimento apresenta-se num agora de gritos ainda urgentes, mesmo que distintos em tom.

“Temos uma diferença de estética do punk tradicional, mas também convergimos em alguns pontos. Conseguimos ter a nossa identidade”, comenta o guitarrista e vocalista, que foi apresentado ao rock pelo namorado de uma das irmãs. “Já tinha até escutado funk. Não era um som com que eu me identificava. Ia na roda”, conta, aos risos. No Festival de Bandas Novas – “um grande celeiro do movimento underground na cidade”, diz – surgiu o desejo de integrar a cena de forma mais efetiva. “Gostava de metal, Iron Maiden, Metallica, Slayer, Guns N’ Roses. Mas era tudo com letras em inglês, e eu não entendia bem. Quando tive acesso às traduções, foi um tapa na cara. Achei uma porcaria”, lembra.

O instrumental menos virtuoso do punk em relação ao metal não falou aos ouvidos de Davi. “Quando entrei na de montar banda, não achava letra em português que colasse com o som que eu curtia. Achei Ratos de Porão, mas não achava fácil de digerir. Minha ideia era fazer uma banda com letra em português e instrumental trabalhado, mas a base do metal não se encaixava legal. E a base do punk ficou melhor. Criamos, primeiro, a Corvo Punk, quando eu estudava no Ensino Médio da Escola Normal”, recorda ele, que tocou no antigo DCE (endereço referencial para o movimento na cidade) e no último show punk de uma ocupada Casa de Anita.

“Em 2002, mudamos o nome para Comedores de Lixo, que parecia mais associado ao punk. No ano seguinte, depois de várias trocas na formação, conheci o Rato (Renato Resende). Ele tinha sido baixista no Patrulha 66. Ele se amarrou no som, mas eu não sabia do envolvimento dele com a cena punk em Juiz de Fora. Na verdade, eu não conhecia nada. Eu mal conhecia Ramones”, diz o músico, autor das principais composições da banda que logo encontrou o atual nome, com o qual tocou no Bandas Novas em diferentes edições, gravou três discos e gestou o sonho do sucesso. “Não preciso ficar rico, mas quero ter meu som escutado no Brasil inteiro. Meu interesse maior é ser lembrado. Quando eu morrer, o que vai ficar é a Subefeito. E eu quero que a mensagem que a gente manda chegue para o maior número de pessoas possível. Posso até ser pobre, mas se a minha mensagem chegar para muita gente, está valendo.”

Terra para todos

(Davi Ferreira)

Terra para todos

Para todo e qualquer gosto

Para sua produção

Sua justa exploração

A todos sua terra tem direito

A sua produção com respeito

A ela que nos traz o que comer

A nossa mãe eterna não pode morrer

Mas muitos não aproveitam

Muitos não respeitam

Muitos a violentam

E uma hora ela não agüenta

A todos sua terra tem direito

A sua mãe sincera sem preconceito

E que o castigo ela traz quando não respeita

A nossa mãe sincera não pode morrer

E a sua decadência

A sua impaciência

Vem se aproximando

Da ganância urbana que vamos conservando

E tem gente que muito tem

Mas não aproveita o que tem

Egoísmo sem sentido

Que acaba levando muitos pra beira do abismo

Terra para todos…

Olha pro guerreiro com a foice na mão

Lutando quase descalço com os pés no chão

Lutando por uma terra que é pra todos

Numa luta desigual onde não valorizam seu esforço

Mulheres e crianças

Velhinhos também

Entram na luta dizendo amém

Tentando conter sua fome e desespero

Fome e desespero!

Décima faixa do terceiro álbum do Subefeito, “Dizer o que tem que ser dito” (independente), de 2015

Mais vale um ‘rolê’

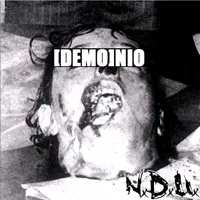

Seria apenas timidez, não fosse tanta a desilusão. Aos 20 anos, a modéstia é a única via para Victor Hugo. “Não temos a pretensão de ter sucesso, ou de viver de música. Queremos ter a experiência. A internet, nesse sentido, é libertadora. A gente grava no estúdio, e nós mesmos mixamos. Não fica na melhor qualidade, mas conseguimos passar para a internet. E assim já conseguimos ir para outras cidades. Em nossa página no Facebook, temos gente da Europa ouvindo nosso som. A gente quer é rolê. Se não perder grana, já está ótimo”, comenta o baterista da NxDxUx, banda criada há pouco mais de quatro anos, tempo bastante para que gravassem um disco, se arrependessem, retirando-o da rede, e regravando-o. Atualmente mixam um novo trabalho, seguindo o mesmo trajeto das canções de “[Demo]nio” e seu foco no existencialismo. “Nós três (Victor, o vocalista Gabu e o guitarrista Matoso) gostamos um bocado de filosofia. Nas letras, costumamos refletir sobre a vida de qualquer pessoa, a correria, medos, anseios, a modernidade. O ser humano é o nosso foco.”

Com outro discurso, a Dekradi do baixista Tulio Havik exalta o punk em sua extensão inclusiva. “Somos antifascistas. Na cena brasileira, o street punk foi rotulado assim por bandas que se aproximaram e eram fascistas. É preciso tomar cuidado para entrar em coletâneas ou shows para não estar ao lado de carecas”, afirma o jovem de 21 anos. “Acho a diferença de som, de visual, de ideias, dentro do próprio movimento muito legal. É democrático”, comenta. Ainda que repleto de vozes distintas entre si, o punk, para Davi Ferreira, distanciou-se substancialmente do debate político. Para a geração que aprendeu a engatinhar após a adoção de eleições diretas no país, os silenciamentos estão em outros espaços.

“Hoje no movimento quase não vejo consciência política. Boa parte das pessoas vai aos shows para ‘chapar os cocos’, numa desculpa para encher a cara e ficar doidão. Esse é um ponto fraco da cena. Mas também tem gente que milita, que vai para manifestações, que coloca o dedo na ferida”, pondera Davi, para logo destacar a própria posição diante das bandeiras: “Minha mãe foi militante política por mais de 30 anos. E eu sempre fui revoltado com um monte de coisas. Involuntariamente me aproximei do punk porque queria fazer letra de protesto”. Vai para as ruas? “Quando eu estou de férias”, lamenta Davi. “A grande maioria da galera estuda ou trabalha. Muita gente fica agarrada até tarde no serviço. E isso costuma ser um empecilho”, justifica Tulio, apontando para a localização social dos punks contemporâneos.

Nos anos 1980, resgata Davi, o movimento era algo novo. Hoje, novos são seus integrantes. Daí o desafio. “Hoje em dia, já influenciou o mundo inteiro. Então, acho que é bem diferente dizer que é punk agora. É muito mais bem aceito do que lá atrás. O punk deu uma guinada estética para dar voz a uma população que queria se ver representada. Aquele impacto na cultura reverbera até hoje. E afirmo: o rock nacional todo foi influenciado direta ou indiretamente pelo punk. A indústria cultural se apoderou do punk e lançou bandas clássicas, marcas de roupa, maneiras de vestir, a cultura como um todo”, analisa Davi, músico, editor de imagens profissional e autor e diretor do documentário “Aos berros” (2011), sobre a primeira geração da cena local.

A mesma indústria cultural que redimensionou os gritos punks exige que todo gesto seja mais que um “rolê”. “Pelo fato de ela querer retorno imediato, busca só o que já fez ou faz sucesso. Mas a galera está saturada de regravações dos anos 1980. A gente acredita e aposta no trabalho autoral. Falta dinheiro, estrutura, lugar para tocar, mas o que não falta é vontade e inspiração para colocar nosso som na rua”, pontua Davi. “No sucesso estrondoso, de dupla sertaneja, não tenho interesse. Penso em, um dia, viver da minha banda. Não preciso ser rico, mas quero poder sair para tocar, ter condição de fazer minha música. Mas faço, antes de tudo, porque gosto”, reforça Tulio, no desejo de fazer com que os palcos lhe tomem o lugar das indústrias, onde trabalha como operário.

Ódio ao silêncio!

(Gabu)

Eu odeio

o silêncio

Eu odeio

a calmaria

Eu odeio

o conformismo

Eu odeio

a alienação

Chega de

conformismo

Chega de

corrupção

Não somos lixo

queremos vida

o povo precisa de

(R)evolução

Voltar a acreditar no ser humano!

Nona e última faixa do álbum “[Demo]nio” (independente), da NxDxUx, lançado em 2016

‘Meu coração bate em ritmo de Ramones’

“Mano, achei isso daqui jogado na linha do trem. Uma fitinha cassete”, disse José Felipe ao amigo Tulio, correndo para mostrar-lhe o que guardava em casa, sem quaisquer referências à autoria da mídia criada em 1963 e popularizada na década de 1970. Era final dos anos 2000, e o K7 já havia sumido do mercado. A linha férrea que corta Santos Dumont também já não gozava de grande prestígio, após ficar restrita ao transporte de cargas. Tulio carregou consigo a pequena fita sem capa e com uma sonoridade bastante diferente do heavy metal que ouvia em casa. “Só fui descobrir que banda era aquela quando já estava no movimento punk. Era a Subviventes. Fiquei ouvindo aquele som bem primitivo, com três acordezinhos rápidos, sem saber o que era”, recorda-se o sandumonense. Encantado, Tulio Havik ouvia o que vivia.

“Comecei a curtir o punk rock pela revolta das letras. É bem a minha realidade. E isso me fez aproximar da cena de Juiz de Fora. Vim, então, procurar o que eu assistia pela internet. Eu ficava indo e voltando. E quando entrei para o Dekradi tive mais oportunidade de acompanhar a cena”, diz ele, que, então funcionário de uma caldeireira na cidade vizinha, gastava quase toda a renda com as passagens de ônibus e os aluguéis de estúdio para ensaios. O visual: “Do it yourself!”. “Minha mãe me apoia. Quando eu era moleque, ela me ajudava a levantar moicano. Costurava roupa, quando eu não sabia fazer”, conta o jovem com os cabelos espichados com sabão.

Eter na mente punk

(Juarez Ribeiro)

Cabelos espetados, todo colorido

Camisa com manga cortada.

Sexta-feira com os amigos, juntos e perdidos

Bebedeiras e ressaca!

Não sei porque me sinto tão jovem,

Serei assim e sempre vou ser

Orgulho e amor sem ter medo

Sem me arrepender do que eu fiz quando morrer!!!

Cabelos espetados, todo colorido

Camisa com manga cortada.

Sexta-feira com os amigos, juntos e perdidos

Bebedeiras e ressaca!

Cortei um moicano, joguei tudo pro alto

Só banda punk, na merda do som alto

Os vizinhos reclamando, chamando a polícia

Galera gritando que acabou a bebida!

Cabelos espetados, todo colorido

Camisa com manga cortada.

Sexta-feira com os amigos, juntos e perdidos

Bebedeiras e ressaca!

Segunda faixa da demo “Ao vivo na casa da mamãe” (independente), da Dekradi, de 2014

Tulio soma esforços, paixões e dívidas. “O Dekradi está devendo o estúdio por ter gravado o EP novo, com dez músicas. Atualmente gravamos EP. Devemos, mas tentamos manter o movimento na ativa”, justifica ele, que integra a banda há exatos três anos, ao lado do fundador Juarez Ribeiro, guitarrista e vocalista, e do baterista Romário, o Carniça. “A gente se autossustenta. Se não temos dinheiro para gravar, ou fazemos dívida ou ficamos sem gravar. Temos muito material para lançar, mas o custo é alto”, pontua o jovem músico. Cada compartilhamento, defende, se faz como fôlego novo. Como a tatuagem de uma fã de Teresina, no Paiuí, que eternizou no braço um trecho de uma das letras da banda: “Meu coração bate em ritmo de Ramones”.

Se a aridez faz imprescindível a resistência, também estimula a criação na defesa do gesto íntimo. Para Davi, a insistência está distante da desesperança: “Denunciamos a desigualdade social, contestando pensamentos. Não temos bandeiras de partidos políticos e acreditamos que é preciso mudar a mentalidade das pessoas para a situação melhorar. Muita gente acredita que a mudança se faz pela política, mas, quando chega lá, os interesses pessoais falam mais alto. A saída é a transformação cultural, o extermínio do ‘jeitinho brasileiro’, da hipocrisia. É possível fomentar a mudança no indivíduo, para partir para o coletivo.”

Gott ist tot

(Bira L. Silva / Júlia Amorim / Bernardo Falcão)

Onde vocês vêem ideais

Eu vejo apenas o que é humano

Demasiado humano

Demasiado humano

Eu vejo apenas o que é humano

O Deus que nós matamos

Sangra diante de nós

Sagrado sangrando

Sagrado sangrando

Sangra diante de nós

Como vamos consolar

A nós assassinos?

E entre assassinos

Quem limpará

O sangue em nossas mãos?

Não ouvimos o barulho dos coveiros

Não sentimos da morte o cheiro

Os deuses também apodrecem

Deuses também apodrecem

Não será este ato demasiado para nós?

Terceira faixa do segundo disco da Poetisa Dissecada, “Morte absoluta” (independente), de 2018

Um luau na internet

A mala é grande. O destino, na maioria das vezes, curto. Para tocar, em qualquer lugar que seja, é preciso mobilizar muito mais que a energia criativa. “A gente ter que levar som, pegar cubo de guitarra emprestado, por mais que seja cansativo, acaba sendo legal”, diverte-se Victor Hugo, baterista da NxDxUx, para logo destacar os escassos espaços de apresentação na cidade. A casa Black Gold, na Avenida Brasil, onde conheceu o punk, fechou as portas, assim como diferentes pubs, que inauguram e acabam na mesma velocidade. O quintal da casa de Aécio Silva, o Tenente Laranja, precursor do movimento na cidade nos anos 1970, tornou-se o melhor refúgio dos jovens punks juiz-foranos. Ainda que sem agenda fixa, o Matinée Espaço Cultural tem mobilizado os principais shows de uma cena ancorada muito mais na música do que em outras expressões.

E a realidade, segundo Davi Ferreira, da Subefeito, não muda quando pegam a estrada. Sobram músicas e faltam holofotes. “Em 99% das vezes a gente paga para tocar”, lamenta ele, que vê na união entre as bandas um remédio contra o tédio forçado pelo deserto de palcos. “Quando teve um rolê no Espírito Santo, em Cariacica, a banda que ia furou. Aí demos ideia de chamar o pessoal do Subefeito”, conta Tulio Havik, da Dekradi. “Quando saímos de Juiz de Fora, é muito raro conseguirmos que alguém pague as passagens. A gente faz por amor à banda, pelo som, pela vontade de mostrar a música”, acrescenta. “É muito difícil conseguir o apoio da galera para comprar disco. Pode ser muito barato. Não querem pagar R$ 5 num disco, nem R$ 8 para entrar num show. Acho um absurdo.”

Cena musical independente, distribuída majoritariamente na rede, revigora punk atual

Principal ferramenta de fomento da cena cultural em Juiz de Fora, incentivando diferentes produções independentes, a Lei Murilo Mendes contemplou, nas últimas dez edições, num somatório de 153 produtos musicais, apenas um disco punk. Ao longo de 23 anos, 19 edições, somente cinco produtos musicais punks foram feitos com recursos municipais. “Faça você mesmo!”, defende uma ideologia que encontrou terreno na internet. Nos cinco meses de 2018, dois álbuns locais do gênero foram lançados, além de clipes e trabalhos em gestação.

Satiricamente, a internet, que ampliou as ferramentas de produção e distribuição de trabalhos, limitou os horizontes. Há fim na linha, diagnostica Davi. “A internet ajuda, mas só se você fizer um trabalho de qualidade, porque hoje em dia tem milhares de bandas na internet, e 90% são iguais. Tem que ter um diferencial”, comenta. Para Tulio, a distinção pode estar numa variedade de discursos. “Tem bandas que só fazem protesto, tem outras que têm música de rolê. Na Dekradi, a gente tenta não ficar estagnado”, aponta.

E se superadas estão as grandes distâncias, intransponíveis são os algoritmos num mar de gente virtual. “Apesar de termos a internet, ainda vivenciamos a estrutura clássica das grandes gravadoras. Quase 70 anos de massividade televisiva não deixa a internet na frente da TV. Por isso, não dá para achar que é só criar uma página da banda, e ela vai estar no topo no dia seguinte. Por melhor que seja o som, ainda é difícil”, comenta Davi, jornalista por formação, certo de que o “jabá” contemporâneo não se configura de maneira clássica. “Pensar que a internet resolve tudo, que todo mundo pode divulgar e acessar, é utopia.”

Punk até o fim

(Divulgação)

Pseudo crentes

(Traste)

Bando de pseudo-crentes

Bando de pseudo-cristãos

Falam de Jesus, mas será que entenderam a lição?!?

Bando de pseudo-crentes

Bando de pseudo-cristão

Tricotam as próprias vendas e só ferem,

Enquanto o amor vai pro “bau-bau”…

Oh deus do céu me diga então:

Somos só servos de uma tal missão???

Duvido com o John Lennon:

“yeah we all shine on”

Segunda faixa do EP “Traste” (independente), de 2014

Com um pincel de crina de cavalo e seus 13 anos, Juarez Ribeiro esticou uma camisa e pintou sobre ela: “Punk até o fim”. Não era uma fase. Não era fugaz. Não era juvenil. “Hoje, aos 31, tenho certeza de que vou continuar ouvindo música punk, continuar com as ideias do movimento. O punk é tudo o que eu vivi e vivo. Para mim, representa muita coisa. Na verdade, se eu não fosse punk, seria um marginal. E, por alguma falta de instrução, estaria achando normal levantar uma arma para alguém. O punk, mesmo com toda a violência, sempre buscou conscientizar. E me ajudou a fazer a autoavaliação em vários momentos da vida, até hoje”, diz ele, com sua fé na essência humana. “Não acredito em Deus. Muitas pessoas são boas com o próximo por terem medo do inferno. Tentam se melhorar pelo medo. Eu não tenho esse sentimento. E poderia fazer qualquer coisa com a minha vida. Mas o movimento punk e as ideias anarquistas me tornaram consciente de que a vida é única e deve ser valorizada, de que as pessoas precisam se organizar e sempre assumir os próprios erros. O punk me ensinou a querer o bem para mim e para outras pessoas.”

Como a lembrar que ninguém anda sozinho, Juarez ancora no punk suas certezas de que toda evolução exige exercícios contrários. É na correção que mora o desejo de aperfeiçoamento. Num otimismo raro, o vocalista e guitarrista da Dekradi, um dos principais agitadores da cena local atual, Juarez carrega consigo a potência de uma contemporaneidade e seus próprios imperativos. “As pessoas sempre falam que não existem mais punks como antigamente. O punk não precisa andar todo montado. O Cássio Arbex (da Ghoró) não anda de moicano, mas representa muito o movimento. Não perdemos a força. Continuamos com o som barulhento, mas falamos de mais assuntos”, argumenta.

Para Juarez, ainda que a política não assuma o protagonismo da cena do agora, nunca fez-se nula. “O movimento punk é contracultural. Hoje existem vários movimentos sociais que lutam por diferentes causas. Tem a galera de esquerda e punk que levanta bandeira partidária. Do meu ponto de vista, a política é para todos, e não só para o movimento punk. Não preciso ser negro para ajudar numa luta contra o racismo, e não preciso ser mulher para ajudar na luta contra o machismo. Meu dever não é o de me intrometer, mas o de apoiar”, afirma. “Não voto. Nunca votei na minha vida. Tenho o princípio anarquista, mas não invalido a luta das pessoas.”

A música, defende, sintetiza a essência do movimento. Com ela tomou contato em meados dos anos 1990, quando o padrasto mudou-se, deixando-lhe discos como “Never mind the bollocks”, do Sex Pistols. Nascido em Barbacena, com passagem por Laranjal, ele morava em Leopoldina quando conheceu uma turma punk alinhada à de Juiz de Fora. Aos 14, já pedia carona na beira da estrada e viajava escondido para curtir shows punks no antigo DCE. “Eu andava de skate e ia conhecendo cada vez mais. Até que peguei um violão e comecei a tocar, tirando umas notas e fazendo a base. Quando fui ver, já estava montando banda”, conta ele, que viu chegadas e partidas no movimento. E também permanências.

“Na era digital, a galera faz fanzine ainda, mas em PDF. Poucos fazem em cópia. Ao mesmo tempo, percebemos que pouca gente tem interesse em consumir os zines, porque já tem isso pela internet. A produção desse material teve uma reduzida, mas os que existem são mais bem produzidos, sem deixar o caráter artesanal de lado”, aponta ele, que junto da Dekradi integra a segunda edição da coletânea “Para incomodar – Street punk Brasil”. “Vamos tocar em São Paulo”, comemora Juarez, pai de um menino de 4 anos e com um currículo tão extenso quanto variado. Já vendeu brigadeiro no sinal, entregou panfleto, foi servente de pedreiro, atuou cinco anos como cronometrista, depois funcionário em fábrica de alimentos e, desde 2013, trabalha como operador de telemarketing. “Com a carga horária, posso fazer bicos e posso me dedicar à banda e fazer tatuagem.”

‘Queria berrar com a pintura’

O som não saía do fone. E quando saía era porque diante dos olhos um show começava. O som era o que justificava percorrer longas distâncias. Valia o suor. “Quando eu tinha uns 16 anos, a galera fazia show lá na ABCR. Todo mundo ia andando pela linha de trem, tomando cachaça. E ficava lotado. Ia todo mundo”, recorda-se Guilherme Melich, o Guina, que também frequentava o prédio na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Floriano Peixoto. “O DCE era no Centro, um ponto perfeito de encontro da cena. Falar do DCE tem um ar de nostalgia por saber que ele não está mais ativo. Tiveram outros pontos, mas com um clima diferente. O DCE tinha um ar meio anárquico, era gerido pelos estudantes, que iam deixando rolar de tudo. A galera organizava shows direto. Lembro de passar na frente e sentir medo, com a galera toda de preto, rolando show de metal, com todo mundo espremido na grade. Era uma época em que os shows ficavam lotados.”

Da plateia, o homem de 33 anos passou para o palco, de onde vê hoje, com nitidez, gigantescos clarões. “Hoje em dia, é outro esquema. É uma batalha levar público pra show, até por termos perdido lugares que aceitavam menores. O público mais jovem deixou de ser formado. Hoje a relação deles com a música é pelo computador, assistindo YouTube ou ouvindo no Spotify, sem a mídia física mesmo. São muitas as opções, incluindo a opção pelo sedentarismo”, brinca ele, guitarrista e vocalista da Traste, banda punk criada com o baixista Alex Badaró e com o baterista Felipe Spinelli há menos de cinco anos.

Aquela experiência do risco enfrentado para ouvir o som ao vivo, Guilherme disse que se perdeu pelo caminho. Os lugares lotados, com fila na porta, “não rolam mais”, segundo ele, há mais de uma década. “E se olhar a faixa etária, só tem adulto. Se perder a molecada dos 13 aos 18, se não tiver shows para eles irem, eles vão chegar na maioridade cagando e andando para a cena. Se eu não tivesse começado com 15, não sei se hoje estaria curtindo. E hoje o público não está sendo formado, não tem renovação”, critica o músico, às voltas com a produção de um show reunindo diferentes bandas de rock na cidade. “Já tentamos agitar show em praça. Fazíamos por gostar, mas foi ficando cada vez mais difícil, com mais burocracia”, lamenta ele, apontando para um “quase-festival” realizado na Praça Jarbas de Lery Santos, onde ultimamente a Associação de Moradores do Bairro São Mateus impede a realização de eventos de grande porte.

Sem esperança

(Bernardo Alvarenga)

Quando a esperança acaba

O bicho homem desaba

Enche a cara de cachaça

Acha que vai melhorar

Quanto mais o tempo passa

a solução não se acha

A bebida não dá mais

Usa drogas pesadas

sem solução de nada

virou uma desgraça

Música ainda inédita da Ghoró

Enfrentamento é palavra de ordem, diz Guina. Por isso a Traste, mesmo diante de diferentes dificuldades, lançou um primeiro trabalho, e, em alguns meses, outro e, em menos de dois anos, um terceiro. Fazer é um verbo que precisa ser conjugado. “O primeiro disco da Traste a gente começou a gravar no quarto de um cara. Se tivéssemos que pegar grana para ir para estúdio, talvez não tivéssemos feito esse primeiro disco. Só fizemos porque dá para fazer em casa e lançar na net mesmo. Mas viemos de uma geração mais antiga que curte a arte, o encarte e o disco. A gente quebra cabeça para ilustrar tudo e criar fonte”, diz, mostrando o primeiro álbum, que gravaram CD a CD, depois fizeram a embalagem costurada e estamparam a capa, seriando cada unidade como uma obra de arte.

O segundo EP também foi produzido dessa forma. Já o terceiro, financiado pela Lei Murilo Mendes, é um vinil de sete polegadas, com músicas dos dois primeiros EPs mais duas canções inéditas. Esse formato rolava muito com os punks da década de 1980. Era muito mais viável lançar um disco de sete polegadas do que um long play (LP). Atualmente a banda produz novos EPs que esperam lançar ainda em 2018. “Conciliar todo mundo é difícil. Montar agenda para viajar e tocar, também. Na produção dos materiais, cada um faz uma coisa, sempre na brecha dos trabalhos”, comenta o pai da Lucile e marido da Clarice. “Ela é minha namorada desde os 16. Nos conhecemos no rolé. Ela tinha banda punk, fazia parte do movimento feminista que havia no punk”, aponta, referindo-se à vocalista da Big Hole, expressão feminina autoral já extinta e rara numa cena composta, majoritariamente, por homens.

Rodeado por tintas, para pintar e tatuar, Guina confessa: leva uma vida punk. No corpo, algumas marcas: “A tatoo como adereço, ornamento nunca foi minha pira. Sempre curti mais que ela fosse marca de alguma coisa, como um carimbo do momento. As que eu carrego, cada uma tem uma ideia, uma relação com o momento. Por isso, não me importo se é falhada ou meio tosca.” Nas mãos, o microfone, às vezes com forma de pincel: “Só entrei nas artes visuais porque meu primeiro interesse era música, dela comecei a pirar com capas de discos. Eu queria ser artista gráfico, fazer cartazes de show, capas. No curso de artes, quando comecei a mexer com pintura, pensava em pintar do jeito que eu toco. Queria berrar com a pintura. Fazer algo que gerasse um impacto tão forte quanto o som do punk, gritado e agressivo”, diz. “Tudo o que aprendi com o punk, a ideia de fazer algo expressivo com pouco, levei para tudo o que produzo. Como o Ramones, que tem músicas maravilhosas com três acordes, fáceis de tocar. Se eu tiver poucas tintas, vou tentar fazer o máximo.”

De mãos dadas com a morte

Diante da parede onde era possível ler as pichações com o nome das bandas Cólera, Olho Seco e Ratos de Porão, os punks juiz-foranos posaram para as lentes do fotógrafo Humberto Nicoline na primeira reportagem sobre a cena local publicada na cidade pela Tribuna. Era um anúncio. “Os punks já invadem as ruas de JF”, exibiu a capa do diário naquele 7 de agosto de 1983, cinco anos após a formação da primeira banda do gênero no Brasil, a Restos de Nada. A mesma parede, no entanto, desmentia o que nunca deixou de ser prenúncio: “O punk não morreu”. Lançado no ano anterior, o EP da Lixomania gritava: “Muita gente comentando/ muitos Hippies comemorando/ que o punk tinha morrido/ mas o punk não morreu”.

Ao longo das quatro últimas décadas, o movimento andou de mãos dadas com a morte. Vocalista de uma nova cena, Guilherme Melich observa uma força que permitiu ao punk ressignificar-se, passando da tradução literal prostituto para representar o que é resistente, forte, pesado. “Se rotular o punk como algo muito específico, ele deve ter morrido e renascido umas mil vezes. Penso o punk para além do político. Ramones não tem nada de política nas letras, mas de atitude existencial, forma de encarar a vida. Por isso o punk não vai acabar. A ideia do ‘Faça você mesmo!’, de fazer muito com pouco, nunca vai morrer. A liberdade, a expressividade nunca vão morrer. Sempre vai ter alguém carregando a chama, que oscila enquanto queima, às vezes menor, às vezes maior. Qualquer moleque que sacar o som e se arrepiar vai fazer o punk renascer.”