A linguagem do papel xerox na era pós-internet

Zine pra quê? Sobre fetiches, feiras gráficas e história das produções

Usar mecanismos de busca da internet para descobrir e pesquisar zines antigos, das décadas de 1980, 1990 e até começo dos anos 2000, é uma metodologia que, por si só, já é controversa. Essas produções realmente não estão lá, é raríssimo de se encontrar. Como bem disse Eduardo Vasconcelos, que fabrica minizines pela Papelote Press, existe um período obscuro, difícil de resgatar. “Eu tenho uma teoria de que existe um buraco negro, um vazio das coisas que rolaram nos anos 2000. Nos anos 1990, tem backup impresso, disquete, cd-rom e afins. Nos anos 2010 tem backup em nuvem, hd externo e tal, mas nos anos 2000 muita coisa se perdeu, ficava apenas em um pc, um dia dava pau e perdia”.

As produções, nas décadas passadas chamadas de fanzines, só existiam offline justamente por não haver esse lugar de fala que as plataformas e redes sociais possibilitam hoje em dia. Mas enquanto o mundo tecnológico avança, a experiência sensorial, do artesanal e afetivo ganham valor. O artista tem esse papel de desvirtualizar os sentidos e sentimentos do mundo. Ou não. Mas de fato esse boom de zines retomado há alguns anos tem a ver com algum contrassenso.

“Na época a gente não tinha onde mostrar a cara e dar a cara a tapa. Não tinha canal nenhum para isso.Isso é pré popularização da internet. Com a internet, eu não vejo muito motivo para isso. É antiecológico, faz lixo, derruba árvore, tem alcance superlimitado. Já os zines legais de hoje são outra coisa! São peças de arte. Se quer ser panfletário, falar merda, usa a internet, sei lá”.

Pedro Henrique Ferreira, ilustrador, animador gráfico brasileiro e um dos idealizadores do Thorazine. Seu trabalho está em lambuja.com.br“A galera faz por um charme vintage. Que conversa com essa moda de voltar a prensar vinil. O zine, na nossa época, tinha uma função de misturar um tipo de trabalho, arte, texto, quadrinho, mas também de informar. Hoje já não precisa, o cara vai na internet e já tem tudo lá. Aqui em São Paulo, o pessoal faz zine de fotografia, zine como imagem mesmo, não tem preocupação com informação”.

Ricardo Coimbra, cartunista da Folha de S. Paulo e do blog “Vida e Obra de Mim Mesmo”

Hoje em dia os zines fundem-se às plataformas digitais, têm páginas no Instagram, blogs e redes sociais utilizadas para divulgá-los. É o caso do “Causa Mortis” de São Paulo. A função não é mais a de informar o underground, até porque, com a internet, tudo está na superfície. Se antes sair na revista “Rolling Stone” era decisivo para uma banda, hoje, a pulverização de conteúdo em blogs especializados em música é o que mais domina. Ou então conseguir bastante seguidores no Instagram ou no Facebook.

A subversão atrelada aos zines, pós-internet, parece ter muito mais ligação com o próprio artista criador do veículo do que antigamente, quando ainda era uma revista de e para fãs. O “marginalizado” é o próprio artista que se faz conhecido através de seus zines que persistem em 2017 como plataforma de divulgação e publicação de suas próprias criações. Sim, há selos e movimentos sociais que ainda utilizam o zine para divulgar bandas, festivais, ideologias, zines informativos, panfletários. Mas nesse caso, o que vale é a contrarregra e o valor afetivo atrelado ao papel.

Os zines de Juiz de Fora pré Facebook/Instagram/Tumblr/blablabla

JF, Jufas, Juix de Fora sempre foi terra de gente doida. Ainda mais pelas sombras dos tijolinhos das paredes da UFJF. As histórias não contadas estão nos zines criados no final da década de 1990, início dos anos 2000. Rebeldia em cheiro de álcool do papel mimeografado. “Eles fazem em mimeógrafo?”, pergunta Pedro Henrique Ferreira, ilustrador, animador gráfico brasileiro e um dos idealizadores do finado “Thorazine”, de 2004. Eu, com cara de interrogação “mimeógrafo-o-que-é-google-pesquisar”. “Ah, creio que não.” Esses hipsters fajutos de hoje em dia, ouvindo vinil em vitrola com entrada USB, vê se darão a si o trabalho de usar mimeógrafo…

Além do “Thorazine”, muitos outros zines ou folhetins alternativos surgiram entre os anos 1990 e início dos anos 2000. Um deles foi o “Butão”, criado por Nilson Alvarenga, hoje professor de jornalismo da UFJF, junto a outros três colegas enquanto universitários em 1994. Chegavam mais cedo para a aula e aproveitavam uma sala com máquinas de escrever para, em fluxo livre, registrar poemas, textos diversos e descarregar tudo que pensavam. Para conseguir uma das cópias, eles diziam “tem que enfiar dinheiro no ‘Butão’”. Faziam cópias e espalhavam pela faculdade.

“JF Alternativa”, feito por Adriano “66” Polisseni, foi criado em 1997 para divulgar bandas locais. Teve também o zine do estúdio Inhamis, que começou no início dos anos 2000 e em 2015 teve um novo zine impresso editado. E o “Old School Zine”, de 2001, feito por alunos da Faculdade de Comunicação da UFJF, que em certa época se tornou um zine de e-mail. Mas um dos mais antigos é o zine “Aos Berros”, feito por Aécio Silva na década de 1980, tinha conteúdo punk e de contestação política.

“A vanguarda é a retaguarda que todo mundo esqueceu”

Ouvi essa frase uma vez de um amigo, citando seu professor. De certo, está havendo um boom de novas produções independentes. E nessa era pós-internet, 3D, realidade virtual, redes sociais, textão, gifs, podcasts, qual papel cumpre o zine hoje? Falando de uma maneira generalista, certamente não querem ter conceito 1990. Reúnem referências do agora, do digital, com uma miscelânea de informações desse mundo que transborda conteúdo. Junta tudo em uma forma de criação que une o artesanal e o design gráfico digital, ao mesmo tempo em que incluiu debates atuais de temas discutidos no Facebook: empoderamentos, feminismo, novas formas de comer, pensar, viver e ativismos em geral.

Mundo virtual não é contrário de analógico

Mariana Salimena é uma ilustradora e desenvolvedora de games que mora em Juiz de Fora. Em uma viagem para Barcelona, a cada livraria que passava, comprou zines com ilustrações e quadrinhos de artistas da região, até juntar um acervinho que conta um pouco dessa viagem, mas também serve de referência até hoje para ela. A partir daí, conheceu novos trabalhos e começou a seguir muitas ilustradoras em plataformas digitais. “Eu achei muito maneiro ter um produtinho barato, acessível e de bom gosto e que trazia a produção de ilustradores e quadrinistas locais, super autoral. A cada lugar que eu ia, eu fui comprando.”

Mari é uma das sócias do Studio Nebulosa (@nebulosastudio). Eles desenvolvem games, criam ilustrações e animações para web, peças em 3D e têm curtas e jogos para experiências em realidade virtual, seu mundo é todo bem tecnológico. Mas anteriormente ela já criou vários zines, um de fotografias, chamado “Cadernos”; o “Pargaravio”, que é mais experimental; e também um de ilustrações de gatos. Todos esses zines, consequentemente, fizeram com que seu trabalho fosse descoberto e ela se tornasse a ilustradora que é hoje, abrindo portas para seus primeiros trabalhos profissionais na área.

“Os assuntos, os temas, que estão sendo abordados no 3D, na realidade virtual, nessa parte mais tecnológica, são muito diferentes dos temas e do que o pessoal está produzindo para zine. Então uma mídia não briga com a outra. Eu gosto do 3D, da realidade virtual, mas eu tenho zine. Um não tira a vontade de ter o outro, nem a função do outro. Os zines são complementares às outras mídias”

Mariana Salimena, ilustradora e desenvolvedora de games

Há uma nova geração de designers, ilustradores, estudantes de jornalismo e artes produzindo zines atualmente em Juiz de Fora, e alguns eventos foram criados especialmente para escoar essas produções. A Bricolagem e a Feira Gruta, de artes gráficas em geral, aconteceram no último mês. Já a Feira Lasanha, destinada exclusivamente para zines, foi organizada em final de 2015 por Amanda Dias. Carolina Clemonge e Lucas Borges, dois estudantes de artes, lançaram recentemente seus zines de ilustrações, o “Deszine” e o “Ficções”, respectivamente. Anna Mancini é a grande referência de zineira juiz-forana, ela contribui para o Zine XXX, além de ter o seu próprio, assinado como manzanna. E é preciso mais muitas páginas em papel ou não para terminar de contar sobre todos os zines que surgiram nos últimos tempos por aqui.

#ALGURES & ALHURES [1994]

André Monteiro cumpre o papel de professor da UFJF na Faculdade de Letras e também é autor de diversos livros provocativos, com poesia e prosa ou qualquer formato misturado. Chegou à redação da Tribuna cumprindo papel de fonte para uma matéria, ou talvez revisitando seu papel enquanto estudante de letras autointitulado de pseudoanarquista nos famigerados anos 1990. Carregava uma mochila com uma pasta de papel pardo lotada de muitas folhas constituídas por elementos fibrosos de origem vegetal. Além de outras papeladas a mais que, de tanta informação, ao serem colocadas sobrepostas e espalhadas em uma grande superfície plana, vazava poesia, colagem, caracteres nervosos, pornografias, concretismo, canetinhas falhando, rabiscos propositais e também pacotinhos de camisinha Jontex. Quer o nonsense, a avacalhação, diagramada para ser uma bagunça panfletária que gera excitação, ou desprezo. Mas que cause algo. Indiferença e suavidade coisa nenhuma. “Teve um professor que falou que isso era dadaísta na época. Eu achei um elogio”, comenta André.

Godard, Antonin Artaud, Waldik Soriano, Torquato Neto, Carmen Miranda, Jimi Hendrix podiam estar rondando sua cabeça, seus livros, seu quarto, conversas, estudos, e ali aceitaram ocupar aquele lugar. “Muita coisa que eu vinha lendo desde a adolescência, poesia marginal, muita coisa dos anos 1970, pós-tropicalismo, a ideia de experimentação. Direito à experimentação, direito a errar, direito a ser sujo. Talvez essa sujeira toda tenha muito a ver com isso, estava tudo muito limpinho”, acredita André.

“Eu pregava na parede e vendia de mão em mão. E isso tem a ver com uma coisa meio setentista. Não é mimeógrafo, é xerox, mas tem uma energia de mimeógrafo ainda. Que é essa coisa do corpo, não é o fanzine em si, é o ato também de entregar, de estar ali com ele, da maneira de fazer a distribuição, corporal. Você só chega no zine se você falar comigo ou se eu falar com você. O corpo está aqui”

Andre Monteiro, professor e escritor.

Na era pré-internet, 30 de agosto de 1994 mais precisamente, apareceu o primeiro “Algures e Alhures”. Com curadoria e produção de conteúdo, edição e montagem de André Monteiro, funcionava como uma rede social daquele contexto e espaço, numa constelação que ligava pelo menos cem pessoas, o número de cópias fornecido pelo xerox do antigo ICHL. Estava colado nas paredes, no meio de cadernos e livros dos estudantes de arte, comunicação e letras, mas também afogado nas lixeiras em formato de bolinhas subversivas de fotocópias em preto e branco. Exatamente na transição do analógico para o início do computador, aparecem já algumas tiragens parcialmente digitadas, mas o artesanal prevalecia.

#BAT MACUMBA [1995]

Fabiano Moreira era aluno da Faculdade de Comunicação da UFJF em 1995, quando começou a fazer o Bat Macumba, cujo nome resgatava a música dos Mutantes lançada no finalzinho dos anos 1960. “Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá!” Se havia muitos zines rodando na época? Por aqui, não. Era praticamente o único zine, além do “Algures e Alhures”, que já estava fixado nas paredes e serviu de inspiração para Fabiano. Ele, enquanto estudante de jornalismo, se correspondia através de cartas com criadores de fanzines de outras partes do país e tinha uma coleção dessas publicações. Já existia uma comunidade, mesmo sem as redes sociais. Mas o “Bat Macumba” fugia um pouco do universo dos fanzines da época, já nasce como uma plataforma em papel xerox para dar espaço a trabalhos inéditos e autorais e não com o teor de uma revista de fãs de alguma coisa.

“Saiu matéria na ‘Folha de S. Paulo’, no ‘Rio Fanzine’, tinha muita correspondência entre fanzineiros”

Fabiano Moreira, jornalista

Havia publicação de poesia, inclusive eróticas, ilustração, quadrinhos de ficção científica, matérias jornalísticas, entrevistas com bandas. Em uma dessas ocasiões Fabiano acompanhou um show do Pato Fu, viajou de Belo Horizonte a Betim em um ônibus junto com a banda. Também fez entrevista com o Planet Hemp, entrevistando Marcelo D2 no camarim. Uma banda local que sempre aparecia no Bat Macumba era o Boapergunta, que, além de tocar nas festas de lançamento, teve uma de suas letras transformada em quadrinhos por Pedro Henrique Ferreira, que anos mais tarde criaria o Thorazine.

Além de Pedro e Fabiano, Priscila de Paula, Leo Ribeiro, Alessandro Correia, Ricardo Coimbra e André Monteiro são alguns dos nomes que já apareceram nas mais de dez edições do zine. Um fato curioso é que Fabiano acabou tendo de ir depor na Justiça por conta do Bat Macumba. Uma pessoa “mal intencionada” tirou cópias, sem seu consentimento, de algumas edições e espalhou para alunos de colégio, menores de idade, sendo que o conteúdo não era apropriado – a distribuição era exclusiva para universitários. Convocaram o jornalista que fez a matéria sobre o caso, o próprio Fabiano, mas o promotor da infância entendeu que tinha sido uma armação. O fato chegou a jornais como “Folha de S. Paulo” e “O Globo”, e fez com que o zine ficasse ainda mais conhecido. Ao fim, Fabiano saiu da faculdade fazendo uma monografia que relacionava o Bat Macumba com literatura de Cordel, self-publications. Depois de trabalhar com repórter na Tribuna de Minas, foi atuar no caderno “Transcultura”, do jornal ”O Globo”, junto a Carlos Albuquerque, que fazia o “Rio Fanzine”.

#URGH! [2000]

O “Urgh!” é uma onomatopeia por si só repugnante, e as publicações eram punk no sentido crucial do termo. Foi decorrência do “Segundo Caderno”, jornal de uma folha artesanal de Giuliano César, na época, aluno de filosofia. Ele deixava a folha A4 em um local de fácil acesso e quem quisesse escrevia um haikai, um rabisco, um desabafo, sem a menor estrutura, diagramação, delimitação de espaço ou sentido de escrever na folha. Precisava ficar virando, já que cada um escrevia de um ângulo.

Depois de criarem a chapa MAE: Movimento Anarco Estudantil e estarem envolvidos com diversas manifestações estudantis, já ao final da faculdade, alguns estudantes reuniram-se para fazer o “Urgh!”, um zine feito de forma tradicionalíssima. Uma recusa ao uso dos computadores, que Giuliano mesmo diz, não eram de tão fácil acesso em 2000. Interessante que duas das capas das 20 edições tratavam exatamente das tecnologias, dos pcs, celulares, linguagem da internet.

“O estudante não tinha, nessa época, onde publicar. Existiam as revistas científicas, mas com tanta burocracia para você entrar… E era tanta gente que tinha o que escrever, nós queríamos publicar nossas bobagens. Divulgações científicas tinham o seu espaço, mas nós queríamos era outra coisa”

Giuliano César, professor

#SKATEBOARD + SOM + ATITUDE [2000]

Zine com quadrinhos, ilustrações, entrevistas, textos, fotografias de skate e indicação de bandas de rap e hardcore. Distribuído principalmente em lojas que vendiam acessórios para skatistas, bem como nos campeonatos de skate. A primeira edição surgiu em 2000, e Ken Yamakoshi foi um dos primeiros a surgir com a ideia das publicações, como um meio de comunicação da Associação Juiz-Forana de Skate. Diogo “Groselha”, hoje fotógrafo da revista “Tribo”, tomou a frente do projeto. Na época, estudava e morava em Juiz de Fora. O lançamento se deu em um show da banda capixaba Dead Fish, no Tupi. A produção acontecia com o corre de todos os colaboradores, entre eles Josimar Freire (Gramboy), Pedro Paiva, Felipe “Grilo”, José Hansen, Luciano Azevedo, Daniel ‘Monstro” e Raphael Salimena, ilustrador do @linhadotrem.

As edições fogem totalmente da estética dos zines, são revistinhas em papel couché, bem diagramadas, como uma revista de skate mesmo. Depois de algumas edições completamente independentes, em 2004 eles conseguiram apoio da Funalfa para a impressão das demais. No entanto, o caráter político e ideológico estava ali presente, como nos zines em xerox. “Minas Gerais ficava um pouco de fora do circuito São Paulo, Rio e do Sul do Brasil, então criamos esse projeto para mostrar que aqui também tinha o movimento de skatistas, arte e poesia independente”, defende Diogo, que desde o início estava bastante em contato com Belo Horizonte, onde vive atualmente. Ele conta que vendiam as edições por R$ 1 para juntar grana e comprar filme para as fotografias que, naquela época, eram todas analógicas, e também para pagar a revelação.

Os zines vinham embalados, com adesivos avulsos, e todas as edições contavam com patrocinadores: lojas de skate, estúdio de piercing e tatuagem, gráficas que contribuíram com impressão. Outras bandas que apareceram na “Skateboard + som + atitude” foram Black Alien, SNJ e Punkeka di Mato.

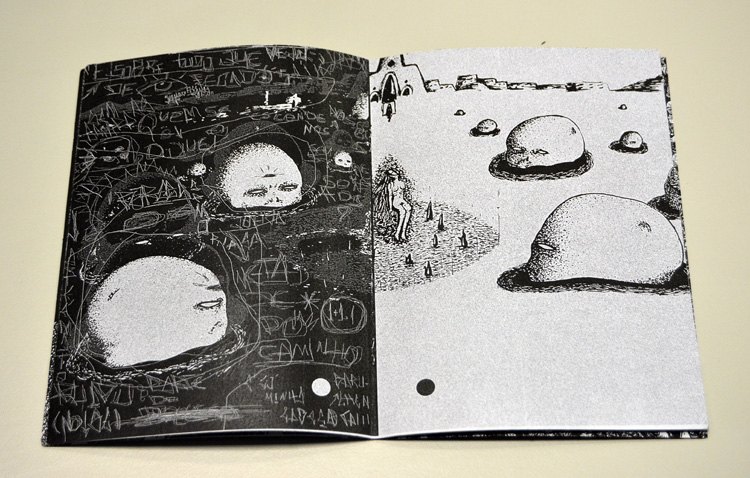

#THORAZINE [2004]

Vasculhando nos arquivos da Tribuna de Minas, encontro matérias sobre este “item farmacêutico psicoativo, de uma turminha zé droguinha, contraindicado para leitura em saraus, coquetéis, rodinha de violão, reunião de grupos jovens católicos e no Festival de Bandas Novas. Deboche, sem limites. “Thorazine deve ser usado em casos de racionalidade aguda por insuficiência psicotrópica e em quadros de frigidez crônica por hipertrofia de princípios”, diz o índice-bula. A primeira edição, lançada em 2004, reuniu ilustradores, escritores, fotógrafos, uma colaboração bem democrática de todo mundo que queria botar a cara e mostrar seus trabalhos, também divulgados em jornalzinho de DCE, sindicato e folhetins alternativos.

Pedro Henrique, Ricardo Coimbra e Raphael Salimena tinham uma bolsa de iniciação artística em um grupo chamado Gestão Cultural, apoiado pela hoje pró-reitora de Cultura da UFJF, Valéria Faria. A partir desse encontro surgiu a ideia de criarem uma revistinha, mas, como sairia mais caro, ficou inviável. Daí foi surgindo o Thorazine, com a colaboração democrática de todo mundo que queria expor o que criava, pensava, escrevia, resmungava.

Bruno Falabella e Leo Paiva estavam juntos, assim como Leo Ribeiro, que também foi quadrinista do Bat Macumba, um zine ainda mais antigo. “A gente rodava os zines em gráfica com cheque-caução, pegava na quinta-feira e dava uma festa no Muzik na sexta para juntar dinheiro e pagar as cópias”, conta Pedro, e essas festas dão o que falar. Ricardo, Junim e Bruno, que também estavam no zine, eram da banda “Findo Fake”, e tocavam na festa para ajudar a arrecadar essa grana. Foram três edições do zine e três edições da festa. Unindo rock, quadrinhos, literatura marginal, tudo que era contracultural.

“Tinha aquele lance de comprar anfetamina em farmácia e distribuir na festa, desobesi, não estou lembrando os nomes. Mas a gente tomava muita bolinha, e os zines rodavam tranquilo, nunca deu nada. Hoje dá? O lance do zine é ser porra-louca, né? Se for adequadinho não rola, a ideia é falar com liberdade.” Pedro Henrique Ferreira, sobre as festas de lançamento dos Thorazines.

Ricardo e Pedro Henrique, que hoje são, respectivamente, um dos maiores cartunistas e ilustradores brasileiros, começaram divulgando seus primeiros trabalhos em zines. Além disso, nessa época, início dos anos 2000, com a completa inserção dos computadores nas casas, colégios e universidades, Coimbra conta que começou um fetiche muito forte com o papel que também está acontecendo hoje de maneira exacerbada, a tal ponto que fazer zine hoje já está se tornando mainstream ou clichê. “A cultura underground de verdade hoje é mais digital, dos fóruns, da deep web, de páginas obscuras, porque realmente a internet abriu essa caixa de pandora, de loucura, de produção encruada, recalcada, que a galera tinha. Antes a gente fazia com zine, agora não precisa mais, é apenas um luxo, um plus, um algo mais, mas a galera não precisa disso”.

No ano passado, Ricardo lançou, junto com Bruno Maron, o zine “Tragical Misery Tour” pelo selo Maria Nanquim. Edições numeradas, limitadas, assinadas pelos autores, em papel pólen. Objetos de arte exclusivos para colecionadores ou para os cem primeiros espermatozóides que nadaram em direção à lojinha virtual (enquanto navegavam na internet). Aí está um bom exemplo do valor do zine atualmente.

#COCÔ: [2013]

A gente tem a impressão (quase certeza) de que existe tudo sobre tudo, mesmo. Para Lô e Milton, “de tudo se faz canção”, mas a verdade é que de tudo se cria o que quer: um filme, um conto, um poema, um livro, um blog, um documentário, uma revista. Nessa lógica, na era dos não-movimentos artísticos conceitualizados, Amanda Dias pensou “por que não fazer um zine com a temática de cocô?” Irônico, debochado, sobre um tema comum a todo ser desse planeta. “Eu fiz simplesmente porque a graça do zine é a que a gente pode fazer o que quiser. Então se você quiser fazer um zine sobre cocô, você pode.”

É um trabalho colaborativo, são vários artistas e já está na terceira edição. Amanda, estudante de artes, abre uma chamada para trabalhos e a partir daí vai recebendo as contribuições, depois ela mesma monta, junto com uma amiga, imprime e faz o “Cocô” rodar nas feiras de artes gráficas e destinadas a publicações independentes.

“Na década de 1980 você tinha uma falta de opção, hoje em dia é uma opção estética. Na década de 1980 era necessário aquilo ser feito, eles faziam zine sobre banda, movimento punk que está muito ligado ao zine. Hoje a pegada é outra. A gente não tem a obrigação de fazer um zine. O ‘Cocô’ tem uma versão em PDF, está no Issuu, onde tem vários outros zines. Eu preferi scanear, não é o arquivo digital, para ficar nessa pegada mesmo do papel. Acho que o zine nunca deixou de existir e está ligado a essa estética do faça-você-mesmo”

Amanda Dias, estudante de artes e criadora do Cocô

Há um tempo ela criou no Facebook um grupo chamado “Troca de Zines”, um espaço para enviar e receber zines, a partir de onde pode-se descobrir o trabalho de muitas pessoas. Hoje ela já tem um acervo bem diversificado. Muitos ela adquiriu na Feira Dente, que acontece em Brasília, outros na Feira Plana, de São Paulo. Além de comprar pela internet, ela sempre troca muitas edições ao final das feiras e vai juntando em sua coleção.

#PAPELOTE PRESS [2016]

Alternativa de comunicação que produz e distribui gratuitamente papelotes com informações sobre bandas e festas. Em formato de minizines que cabem no tamanho da mão, não têm locais específicos de distribuição, mas estão rodando em selos como Midsummer Madness (SP), que nasceu em 1989 como um zine, e o Transfusão Noise Records (RJ), que produz zines de colagens relacionadas aos discos e fitas K7 que lançam. Eduardo Vasconcelos editava e-zines no estúdio de criação Inhamis e ainda atualiza o seu próprio, o “Lastplash”. Em 2016, ele cirou a Papelote Press, depois juntou-se a Eliza Möller, Josimar Freire “Gramboy” e talvez outras pessoas que circulam por aquele apartamento no Bairro São Mateus.

“Uma coisa que eu acho que a Papelote dialoga um pouco é que as principais gravadoras independentes vieram de zines, quando você pega a Midsummer Madness, a Subpop, Creation Records, então tinha muito essa conexão do zine como uma coisa informativa, de falar sobre bandas, e já que ninguém lançava, os zines na virada dos anos 1980, 1990, estavam se tornando selos. A Papelote tem um pouco disso, de reatar essa conexão com bandas, selos”

Eduardo Vasconcelos, Papelote Press

Inclusive Eduardo fala que hoje acredita que o caminho deva ser inverso, ou seja, os selos se tornarem mais zines para conseguirem escoar a própria produção. O lance da Papelote Press é o de se comunicar, ser como um panfleto informativo, assim como era o intuito da maioria dos zines pré-internet. Democraticamente, sem nenhum custo, não querem impor barreiras, deixam os papelotes circularem até chegar à mão de alguém.