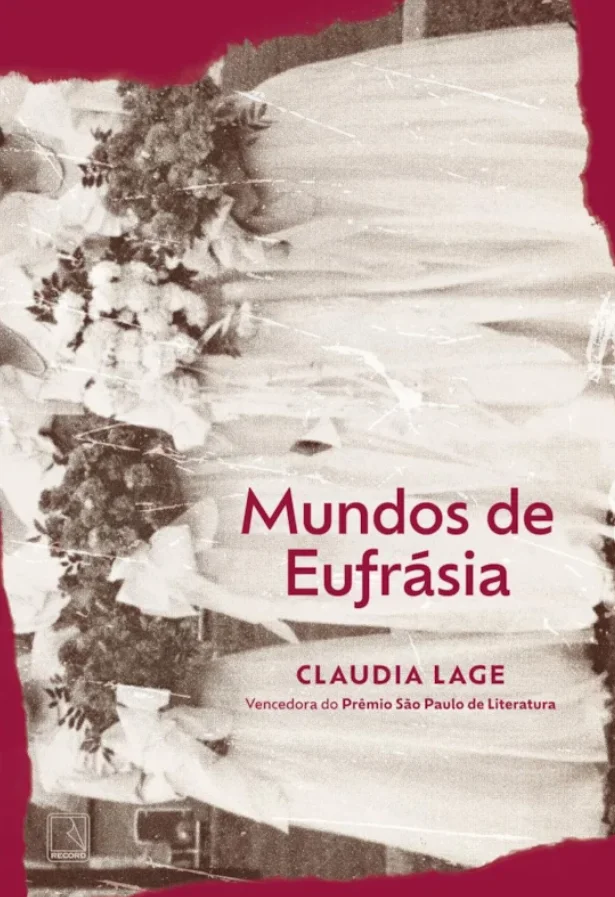

Quando “Mundos de Eufrásia” foi lançado (Record, 420 páginas), lá em 2010, Claudia Lage se sentia extremamente sozinha. Não havia com quem compartilhar suas leituras sobre o feminismo. “As amigas gostavam, mas sabe quando você hoje fala que leu um livro tal e a pessoa responde que também leu, e aí vocês começam a conversar com uma sintonia de quem leu os mesmos livros e tem a mesma pauta?”, pergunta a autora, celebrando os novos tempos. “Agora, o feminismo virou uma conversa coletiva, e isso foi muito bom. Às vezes, eu me questionava: ‘Será que o que estou escrevendo é importante? Será que não vai ser ridicularizado?’ E pode até ter sido em um momento”, acredita ela, explicando que, equivocadamente, parte da imprensa enxergava a obra como um romance histórico, ou a rotulava como uma história de mulherzinha. No segundo caso, reduziam a narrativa a um lugar pejorativo, como uma história sobre uma mulher branca, rica e dondoca. “E isso não corresponde à verdade. Ela não era dondoca. Trabalhava muito. Eles colocavam a Eufrásia nesse lugar, sem perceber o quanto ela expandiu dentro do seu universo e das suas condições.”

Quinze anos depois, o romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2010 ganha uma edição comemorativa, com posfácio da antropóloga Debora Diniz e texto da orelha escrito pela autora Maria Valéria Rezende. Nele, Claudia narra a história de um amor impossível entre Eufrásia Teixeira Leite — uma mulher que, em pleno século XIX, destacou-se nos negócios, desafiando a crença de que a elas cabia ser submissa ao marido e dona de casa — e Joaquim Nabuco, político e poeta envolvido com a causa abolicionista. Em meio à trama, a escritora carioca ainda nos faz refletir sobre feminismo, racismo, opressão social e conflitos familiares.

Claudia Lage também é roteirista. Escreveu, com João Ximenes Braga, “Lado a Lado”, da Rede Globo, produção vencedora, em 2013, do Prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela. Graduou-se em teatro, na Unirio, e em Letras, na UFF, e fez mestrado em Literatura pela PUC-Rio. Entre seus livros publicados, está “O corpo interminável” (Record, 196 páginas), com o qual ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura de 2019.

Marisa Loures: Como foi seu encontro com a história de Eufrásia? Ali temos a questão feminista e a racial, a opressão social, a dificuldade das relações familiares e a história de um amor condenado. Dentre esses vários temas, o que, na vida dessa mulher, branca e rica, mais te fez perceber que era uma história que despertaria a curiosidade do leitor a ponto de se tornar um livro?

Claudia Lage: Eu tinha vindo de um lugar de estudar escritoras mulheres muito por conta da UFF, da Letras, das minhas professoras de literatura, que eram feministas, e eu estava muito interessada na relação das mulheres com a escrita, das mulheres com esse silenciamento forçado em relação ao estudo, ao mundo profissional, ao dinheiro. Então, quando me deparei com a história da Eufrásia, que foi através de um ensaio falando da relação dela com Nabuco, a primeira coisa que me chamou muito atenção foi que ela teve com ele uma relação extremamente liberal, mais do que moderna, até hoje em dia. Ela queria morar com ele, deixar de lado o casamento, essas questões mais oficiais. Ela tinha uma vida sexual com ele. Conseguiu manter uma autonomia, uma liberdade, sonhando em ter essa parceria amorosa com ele, achando que o lado liberal dele iria alcançar o feminismo, iria alcançar a relação com as mulheres, mas não foi isso que aconteceu. Mas essa ambição de ter uma parceria amorosa igualitária me encantou, achei de uma visão maravilhosa, porque foge do amor romântico. O amor romântico a faria querer se casar, comprar essa ilusão de casamento como um sonho da mulher, a felicidade da mulher. Se casasse, depois iria ver onde ela se meteu, porque iria perder todo o dinheiro dela. Iria virar uma dona de casa sem a possibilidade de ter uma independência financeira. Não iria poder trabalhar. Então, mesmo apaixonada, ela possuía essa visão de que o amor romântico poderia ser uma cilada para ela como mulher. Isso foi o primeiro ponto. O segundo, tem a ver com a questão de ela ser uma mulher rica, mas que enriqueceu muito mais por conta do trabalho dela, uma vez que ela recebeu uma herança, mas não era milionária. Depois, ela multiplicou a herança com o trabalho dela. Então, ela, para mim, representa onde estão as mulheres dentro de uma possível liberdade. Nem ela, que já era rica e branca, privilegiada, passou imune a todas as exigências, porque teve que sair do Brasil, sair da casa, viver reclusa, porque senão não iria conseguir o respeito social, porque, afinal de contas, ela tinha uma vida sexual. Ela não conseguia ficar no Brasil porque era alvo de chacota da imprensa. Também perdeu a relação com a irmã, virou uma relação envenenada, perdeu o amor, abriu mão da relação com Nabuco. Ela teve que se fechar mesmo, e acho que a solidão foi o grande preço para ela.

No leito de morte, o pai de Eufrásia obriga as filhas a fazerem uma promessa. Entendo que esse pacto que proibia Eufrásia de se casar pode ser interpretado como um mecanismo de controle, mas também como uma oportunidade para sua emancipação. Afinal de contas, enquanto a mãe dela queria que as filhas vivessem para o ambiente doméstico, ele incentivava o estudo. Em que medida essa contradição reflete as ambiguidades da condição feminina no século XIX e, talvez, ainda hoje?

O Teixeira Leite é um personagem por quem fiquei completamente apaixonada por causa dessas contradições. Tenho ódio como figura, mas, na construção do personagem, era maravilhoso escrever, porque, ao mesmo tempo em que ele “preparou a filha para o mundo”, ele queria direcionar cada passo dela nesse mundo. Ele não queria que ela fosse livre. Tanto que, quando ela escolheu ficar com Nabuco, foi uma tragédia para ele. A escolha dela teria que ser a escolha dele, senão não seria legítimo para ele, ele se sentiria traído. Acho que o personagem ganha camadas aí, que são muito boas para a gente pensar, também, o andar do feminismo hoje. Também até onde vamos. Sempre tem sinais do patriarcado mostrando “até aqui pode”, “até aqui não pode.” Acho que o Teixeira Leite é esse marcador. Ao mesmo tempo em que acreditava no potencial intelectual da filha, na inteligência dela, achava, primeiro, que ela era uma exceção. Ele não acreditava nas mulheres, acreditava nela, que era filha dele. Então, ele investiu muito nessa ideia de que ela tinha o sangue dele, tinha a inteligência dele, tinha a capacidade de gerir os negócios como ele. Foi a forma que ele encontrou de controle dos bens. Por outro lado, é ruim, porque a gente vê como ela era usada pelo pai.

Se, por um lado, a promessa imposta pelo pai de Eufrásia representava um mecanismo de controle, por outro, seguir os passos da mãe também não lhe garantiria um destino melhor …

O que a gente tem na direção da Esméria é que ela é uma mulher completamente subordinada ao sistema do patriarcado. Por mais que ela fosse infeliz, por mais que soubesse que ela era esperta e inteligente, o marido não a escutava. Por mais que soubesse disso tudo, ela estava naquele lugar e não saía dali.

A paixão de Eufrásia e Nabuco foi duradoura, mas idealizada, e ela não se submete ao poder masculino. O equilíbrio entre desejo e liberdade, apontado no livro, reflete exatamente o que ocorreu na história deles? Ou há uma dimensão literária que você explorou ao construir esse amor?

O livro é muito ficcional, mas a gente pensa que a ficção parte de lugares reais também. Por exemplo, a história das formigas. Eu li uma linha falando que ela deixou as formigas ficarem na casa, que ela proibiu o caseiro de matar as formigas, e uma linha foi suficiente para abrir espaço para o primeiro capítulo. Então, é mais ou menos assim que o livro se formou. Eu li, por exemplo, as cartas entre eles que estão disponíveis, li o diário dele, li comentários da Cecília sobre os dois, comentários da Cecília sobre a Chiquinha. E aí você vai construindo as relações. A Chiquinha não gostava dele, não queria que a Eufrásia se casasse, e a partir daí as circunstâncias, os conflitos, vão se formando. As situações são ficcionais. Não tem como saber “ah, no navio aconteceu isso.” Mas se sabe que a Chiquinha ficou muito abalada quando a irmã disse que iria se casar, porque seria uma traição à promessa. Sobre a história de amor, a gente sabe que durou 15 anos sim, e tem nas biografias do Nabuco.

O primeiro encontro de Eufrásia e Joaquim foi marcado por uma grande impressão dela sobre ele, um menino com “olhar de velho” e “palavras de homem”. Fico me perguntando se essa percepção da Eufrásia sobre Joaquim reflete a complexidade dele ou se seria uma forma de idealizar esse amor desde o início…

Acho que um pouco dos dois. Acho que ela idealizou, se encantou com algo que ela viu ali naquele olhar. Ele devia ser um menino muito bonito. E acho que mostra também essa ambiguidade dele, porque ele era ao mesmo tempo uma pessoa imatura, um bon vivant, e ao mesmo tempo era um cara com ideias profundas, corajoso, líder, inteligente, poeta, filósofo. Ele tinha essas duas facetas.

Francisca, irmã de Eufrásia, é uma personagem que ganha uma força narrativa impressionante no livro. Debora Diniz, no posfácio, sugere que a existência dela é mais real em nossas ancestralidades do que a de Eufrásia. Você se baseou em algum documento ou arquivo sobre Francisca? Ou ela foi uma personagem completamente imaginada?

É engraçado ela falar isso porque a Eufrásia é mais real, e a Francisca é mais ficcional, totalmente imaginária, porque eu achei pouquíssimos documentos de Francisca. Pouquíssima informação, a não ser que ela sofreu um acidente quando tinha 11 anos, a cavalo, e que ela ficou estéril, mas isso já era muita coisa. Também que ela não era tão bonita quanto Eufrásia e que se ressentia de tudo. Isso já é um personagem rodrigueano. Já é um personagem do Lorca também. Então, você já vê aquelas figuras desse teatro sombrio, dessa dramaturgia mais sombria, atuando. E foi o que me inspirou. Eu queria que a relação das duas fosse totalmente rodrigueana, porque eu acredito muito que a Chiquinha representa uma impossibilidade de liberdade e a impossibilidade de expansão. Uma impossibilidade por diversos motivos: está no corpo dela, está na impossibilidade do casamento, que seria algo forçado, mas seria algo. Então, ela se viu muito solitária na vida, muito amargurada. E projetou sobre a irmã essa impossibilidade. “Se eu não posso, ela também não.” Então, para mim, uma não funciona sem a outra. Se não houvesse Chiquinha, talvez não existisse Eufrásia querendo se libertar tanto e sentindo tanto o peso do aprisionamento familiar. Chiquinha é como esse lembrete dos deveres com a família, desses carmas familiares que são aprisionantes.

Considerando que “Mundos de Eufrásia” aborda o século XIX, mas ecoa questões contemporâneas, de que forma você enxerga o papel da ficção na reconstrução da memória histórica sobre o racismo no Brasil? Há riscos em romantizar figuras históricas como Nabuco?

É um risco danado. Eu era muito nova. Fui impetuosa de não entender muito bem ou de não vislumbrar o risco mais do que o desejo de fazer. Em primeiro lugar, estava o desejo de fazer. Você percebe que, claro, se trata de uma figura história, ainda mais uma figura histórica como ele, envolvido em questões tão importantes para o nosso país. Mas o que me impressionava em Nabuco era a fragilidade dele, a história dele por trás dos bastidores. A história familiar. Os pais não o criaram até 8 anos de idade. Ele foi criado por uma tia. Então, se sentia rejeitado. Tem toda uma história familiar dele muito interessante, que construiu esse homem. Ele teve uma convivência muito grande com os escravizados da fazenda dessa tia, teve uma conexão afetiva. Isso fez Nabuco ser o cara que se envolveu com o processo de abolição. Agora, eu li todos os livros dele, fiz muita pesquisa sobre ele e tentei colocar a contradição dele em relação às mulheres. Acho que não o coloco como o grande líder abolicionista, embora ele tenha sido um dos principais, porque tem todo um jogo ali envolvendo o André Rebouças, envolvendo o Patrocínio, que era um triângulo de protagonistas da abolição. Não era só ele. E isso eu fiz questão de botar no livro.

Na orelha do livro, Maria Valéria Rezende afirma que outros romances já abordaram a história de Eufrásia e Joaquim Nabuco. No entanto, “o que faz de um livro uma obra única e original é a modulação da voz narradora.” Essa observação me fez refletir sobre a estrutura narrativa do seu livro. Sua opção foi fazê-la em cortes no espaço-tempo, rompendo com a linearidade dos romances tradicionais. Que impacto você queria trazer para a construção da subjetividade dos personagens e para a experiência do leitor?

Primeiro, é um livro lido por uma leitora contemporânea. Então, tem essa história de ser um livro dentro de um livro, e eu queria muito que esse livro dentro do livro fosse visto como uma obra, uma construção literária, e não como uma representação, não como uma biografia, uma realidade. É um romance literário que está sendo lido, é uma história criada, forjada. É por isso que, às vezes, tem quase que a mesma cena de ângulos diferentes, como a morte da Ana Esméria, a morte do pai, a promessa. Às vezes, o livro volta para aquele momento através de outra percepção. A cada hora, a Eufrásia vai percebendo uma coisa diferente, até que percebe a armação do pai, a teatralização daquilo tudo. Então, eu quis brincar com essa ideia do folhetim como um grande palco, onde passam esses interesses sociais, onde o patriarcado faz seu lance de dados. E para mim fez sentido ter essa quebra no espaço-tempo, porque é como se fosse uma vida em espiral. Não importa muito se é o início, se é o meio ou o fim. Essa vida está seguindo essa dinâmica, que é ditada nesse jogo de cena do palco patriarcal. Eu queria, com o corte no tempo, dar essa quebra brusca para falar para os leitores: “Olhe, isso aqui é uma representação mesmo. Não é uma história que está dizendo que as coisas se passaram dessa forma.” É por isso que eu falo que não é um romance histórico. É um romance que trabalha com elementos históricos.

Como você vê a recepção do livro 15 anos após seu lançamento?

Me parece que agora as pessoas têm uma visão mais feminista sobre o livro, enfatizando esse lado do feminismo. Não que não tivesse antes, mas havia também uma visão muito histórica, como se fosse um romance biográfico, o que me incomodava um pouco. Agora, eu vejo que há mais percepção do jogo literário e dessa questão do feminismo, da questão das vozes. Ana Esméria é uma voz, Eufrásia, Francisca, tia Cândida, Cecília, as tias de Eufrásia, as primas. São personagens femininas que estão todas ali nesse jogo de cena patriarcal e racial também. É como se essas vozes agora tivessem mais espaço para comparecerem e serem compreendidas.