Tribuna mantém viva há 40 anos a memória do golpe civil-militar que partiu de JF

Ex-repórteres do jornal, autores de matérias especiais a cada década completada do dia 31 de março de 1964, contam bastidores e relembram histórias marcantes

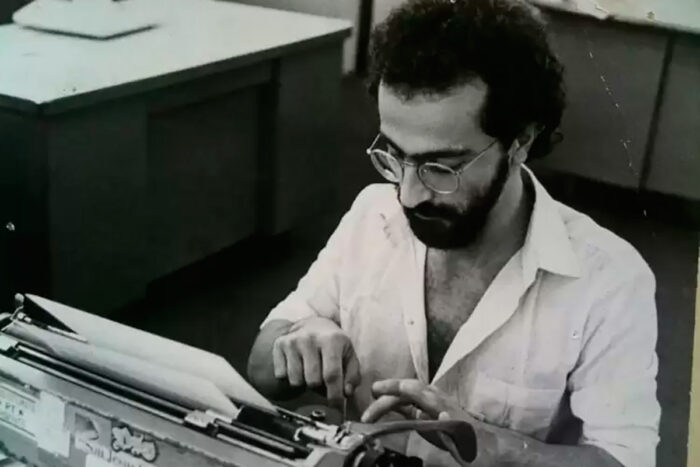

Ainda sob o regime da ditadura militar, em março de 1984, a Tribuna de Minas publicou uma série de reportagens sobre a “Revolução de 64”, que completava 20 anos no dia 31. Repórteres de diversas editorias foram mobilizados, no jornal que ainda não havia completado três anos de existência.

Uma das assinaturas encontradas naquelas páginas era de Luiz Alberto Guilhermino, que na época atuava na política, e destaca três depoimentos de juiz-foranos que colheu: Clodesmidt Riani, “pelo fato histórico”, já que era uma referência sindical, presidente do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e deputado estadual, que relatou ter sido preso e espancado por militares.

“A primeira entrevista que o Riani deu foi para mim, antes da anistia”, conta Guilhermino, sobre a fonte que era sondada até mesmo pela Revista Veja, mas se recusava a falar antes de obter a absolvição. “Eu passei a ser um ‘pentelho’ na vida dele, quase semanalmente ia na casa dele tomar um café, contar um caso, até que um dia ele não aguentou mais e aceitou a entrevista”, que resultou em três ou quatro fitas cassete, apuradas ao longo de três ou quatro noites, após o expediente no jornal.

O ex-repórter conta que também foi marcado pelas entrevistas com Francisco Antônio de Mello Reis – ex-prefeito de Juiz de Fora, que contou como ficou foragido por cerca de 30 dias em uma fazenda distante, pois estava sendo perseguido. “Esses depoimentos foram muito interessantes porque elucidaram uma parte da história política de Juiz de Fora que era muito nebulosa”, considera Guilhermino.

Sem censura

Quando Guilhermino e um grupo começaram na Tribuna respondiam a um processo na Lei de Segurança Nacional, hoje já revogada, que previa como crime “caluniar ou difamar o presidente da República”, por exemplo. O grupo avisou sobre a condição a Juracy Neves (fundador da Tribuna) e do pedido de prisão preventiva que existia contra eles. A resposta, afirma, teria sido a oferta dos serviços jurídicos contratados pela própria empresa.

“Outra história é de um dia em que um general convocou o Juracy para ir na casa dele. Ele foi e contou: ‘o general me chamou para ir lá, ficou falando de vocês. Eu falei para ele assim, ‘vamos fazer um acordo? Nem eu mexo com as suas tropas, nem você mexe com meus jornalistas, dos meus jornalistas cuido eu”, e não teve o que aceitar, foi um comunicado”, relembra o jornalista.

Tendo trabalhado no jornal desde a fundação, em 1981, até 1986, afirma que o trabalho dos colegas era todo engajado pelo fim da ditadura, com “ferramentas para que o jornal pudesse ser um palco para a democracia, com os mais diversos atores tendo vez e voz. Tinha gente de direita escrevendo os artigos de opinião, gente de esquerda, de centro, centro-esquerda, centro-direita”.

Um simples cantador das coisas do porão

Na fundação da Tribuna, também estava Geraldo Muanis, que ficou por dez anos, entre idas e vindas. Também escreveu em 1984, quando ainda trabalhava com a seção nacional e internacional. Foi às ruas “com Belchior na cabeça”, mais especificamente, com a canção “Como Nossos Pais”, já no título pensado. A ideia era entrevistar a juventude, bem no Calçadão, para, ao mesmo tempo, levar ao leitor o fato histórico, e também trazer a voz de quem, futuramente, estaria “tomando as rédeas da nação”. Muitos não sabiam nem do que se tratava a data, mas também outros tantos carregavam uma esperança de que as coisas tinham que mudar, ele recorda. “A motivação era provocar essa reflexão, porque, daqui a pouco, são essas pessoas que vão estar no comando. Um vai ser professor, um vai ser jornalista, o outro, engenheiro”.

Já na década seguinte, relembrando os 30 anos do golpe, acredita que a intenção era “fazer um raio-x amplo do espectro global da quartelada”.

Muanis cita o mal da época, que compara ao que acontece hoje em dia. Para ele, 30 anos atrás, muitas pessoas tinham medo de procurar saber e até mesmo de falar sobre temas como esse, enquanto hoje a desinformação ainda persiste, em um grau menor, porém num contexto em que o acesso é muito maior, “ao alcance de um clique”.

Nas duas matérias, afirma que teve a mesma liberdade para produzir seu trabalho, sem nenhuma repercussão negativa ou retaliação, mesmo sempre escrevendo com uma visão crítica, que era inclusive estimulada pelo jornal. “Para mim, foi extremamente tranquilo. Muito aprendizado jornalístico. É uma satisfação que você tem, editar uma página inteira que você produziu, foi, e entrevistou”, revela também a respeito de outra diferença no expediente ao longo dos anos, que já se utilizava da versatilidade nas funções profissionais.

A cidade-personagem

Por vezes, o fio condutor das matérias também acaba aparecendo espontaneamente, como foi o caso no projeto para os 40 anos do golpe, que já era uma ideia certa, mas ainda sem um direcionamento definido. Foi quando Ricardo Miranda, repórter de política de 2003 a 2012, se interessou pelo livro “Mourão, o General do Pijama Vermelho“, uma espécie de biografia do militar que levou as tropas de Juiz de Fora para o Rio, escrito pela filha, Laurita.

Ricardo conseguiu rastrear Laurita, que morava no Rio e topou a entrevista, caso a Tribuna fizesse, coincidentemente, a mesma viagem das tropas. “A gente ficou um dia inteiro com ela, pessoa extremamente divertida, muito engraçada. E ela viveu o 31 de março dentro de casa, ela contando é hilário. Ela era uma testemunha ocular daquilo porque viu a movimentação do outro lado”, com o pai, general Olímpio, dando ordens ainda de pijamas – que pôde ver nos álbuns de família a que teve acesso.

Daí, ao acaso, mais personagens começaram a aparecer, como um crítico de cinema juiz-forano que contou a Ricardo sobre um encontro que teve com o cineasta Glauber Rocha: “Ele falava que o Glauber sabia que ele era de Juiz de Fora e dizia que a cidade tinha que resolver o ‘problema’ dos militares porque é de onde o golpe saiu. Aquilo me chamou muita atenção, dado essa entrada de Juiz de Fora nesse cenário nacional e como isso repercutiu nos artistas”.

“Outra coisa que me chamou muita atenção, quando eu estava conversando com a Laurita, foi sobre a solidão do Mourão. Em tese, ele dá o pontapé inicial e depois é completamente alijado do processo. E ela fala de uma angústia, de uma solidão dele, um abandono. É interessante como os planos mudam.”

Assim como Muanis, não sofreu nenhuma represália, e atribui isso à atmosfera diferente e perspectiva positiva da época, sem a polarização que existe hoje. Além disso, por ter escolhido focar em personagens, todos falavam muito abertamente. “Todo mundo hoje iria achar que você pegou um personagem para prejudicar a imagem do Exército, para desqualificar um grande homem. Hoje, o discurso seria esse”, enquanto, na época, alguns leitores apenas acharam “inusitado” entrevistar a filha de quem iniciou o golpe.

“O jornal é como a cidade pensa, como Juiz de Fora se pensa. Olhando em perspectiva, você vê muito isso. Naquela ocasião, teve gente que ficou incomodada com a Laurita, e hoje não ficaria, então reflete muito essa cidade”. Ele conta que as grandes redações da época, com muitos jornalistas, de mais variadas origens, facilitavam o processo. “Juiz de Fora é um personagem e se coloca como personagem, e quem pensa isso é o jornal, o jornalista.”

Registro sem tamanho

As matérias especiais de 2014, na casa de Hélio Rocha, podem ser mensuradas – e emolduradas – em um metro de altura, por 80 centímetros de largura. Sucessor na editoria deixada por Ricardo, buscou fazer uma cobertura com olhar histórico, mais do que político ou combativo, em defesa da democracia, pela “excessiva confiança do momento político que a gente vivia, no fato de que o golpe de 64 estava muito no passado”.

“Era uma relação ainda de muita tranquilidade e confiança de que o processo democrático brasileiro já era inabalável. Todo mundo já tinha visto que a ditadura era ruim e aquilo não iria voltar mais, então decidimos só falar sobre, como se a gente estivesse falando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922”, compara, sobre a matéria com Celma Nicodemos, então vizinha do general Mourão, e Darcy Albuquerque de Mendonça, filha do capitão Nelson Cavalcanti, que recebeu visitas de articuladores do golpe, e vinha a ser bisavô do próprio jornalista.

Apesar da relação, ficou mais marcado por outros depoimentos, ambos relacionados aos horrores da ditadura. Uma entrevista com um general juiz-forano, que declarou extremo orgulho de ter participado de sessões de tortura, inclusive contando detalhes, acabou não sendo publicada. “E outro depoimento muito importante é das filhas do Jair Reihn, que eu precisei descobrir que ele tinha sido torturado, bater de telefone em telefone, pedir informação na base aérea de Lagoa Santa”, até chegar ao contato com as personagens, que ficaram agradecidas por finalmente tomarem conhecimento da história, já que o pai teve problemas neurológicos quando foi liberado e nunca conseguiu recontar tudo pelo que passou.

Por tudo isso, acredita que o conteúdo dos quadros que guarda em casa, este sim, é sem tamanho. “É muito importante essa relação que o jornal local tem de dar lupa aos problemas e às histórias regionais, para que elas ganhem repercussão nacional – ou não, mas que elas registrem aquela cidade”, em um nível “cirúrgico” que veículos nacionais teriam maior dificuldade. “O jornal não acabou, ele é documento (…) O jornal é o registro do presente que fica para a história, é fundamental que o jornal não se perca.”