Lembranças amargas

Malas, milhares delas, contam sobre Klement, Raphaela, Neumann, Dohan e muitos outros judeus que se encontraram no Sul da Polônia, nos campos de concentração de Auschwitz. Cestas, óculos, fios de cabelos, próteses, roupas e muitos sapatos dizem das milhares de pessoas que foram embora sem nada levar. Os vestígios, acomodados com singeleza pelo Auschwitz-Birkenau State Museum, no mesmo endereço do terror, oferecem uma recordação da ferida que é carne viva, passadas mais de seis décadas.

Os testemunhos crus e, portanto, cruéis ajudam a não esquecer o horror, assim como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado nessa semana, quando voltam às discussões a importância da preservação de histórias traumáticas. Enquanto conservadores defendem o silenciamento do que envergonha, crescem as correntes em defesa da presença e ampliação de lugares de memórias trágicas. Autor da série “Yolocaust”, lançada na última semana, com repercussão internacional, o israelita Shahak Shapira defende a presença do passado, de maneira respeitosa, no processo do presente.

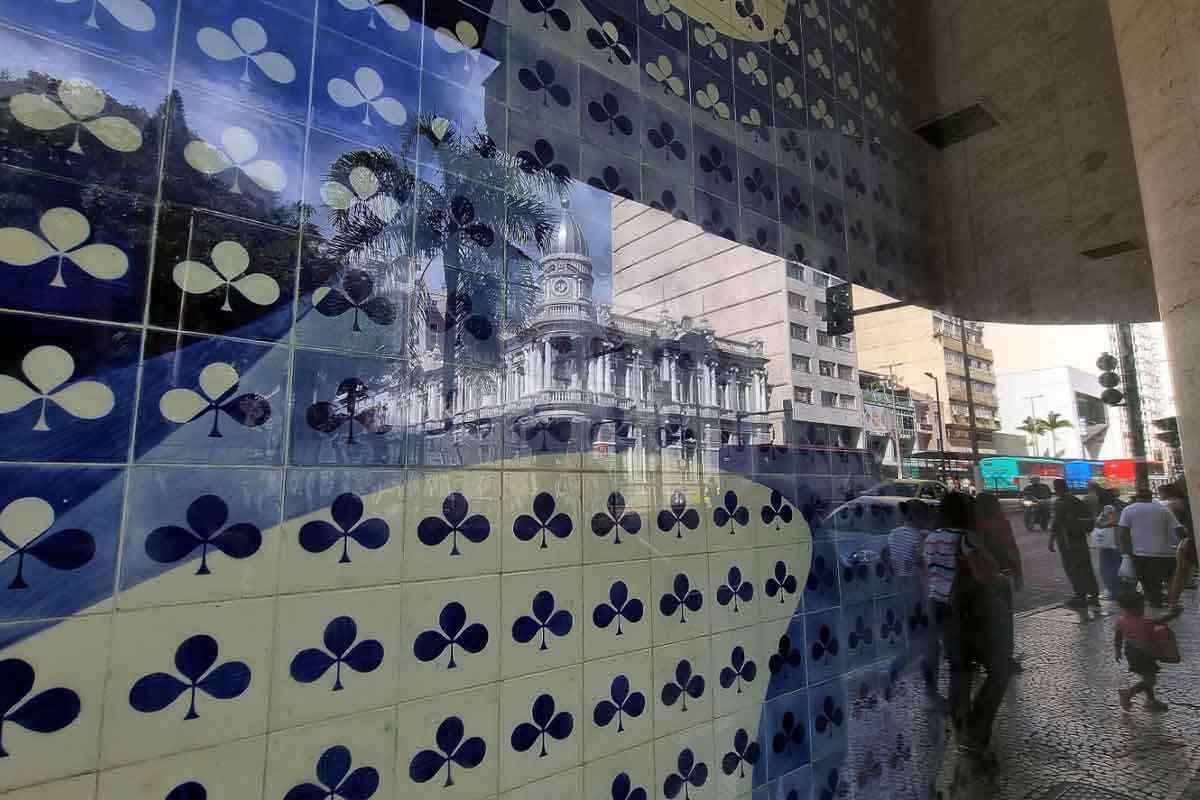

Partindo de selfies publicadas na internet, nas quais os personagens posam descontraidamente em monumentos alemães que homenageiam vítimas do holocausto, Shapira faz montagens e insere, como cenário, corpos dos judeus assassinados pelo nazismo de Hitler. Entre o horror e a indignação, as imagens cobram a atualidade dos registros feitos nas décadas de 1930 e 1940. Segundo o fotógrafo da Tribuna Fernando Priamo, autor da fotografia retratando o museu de Auschwitz que ilustra esta página, as lembranças amargas guardadas no lugar reforçam a necessidade de uma responsabilidade coletiva perante o futuro.

Comprometimento coletivo

“Quanto menos monumentos homenagearem o passado autoritário, melhor. Sobretudo quando não temos monumentos que se contraponham a isso”, discute o professor e coordenador do Laboratório de História Política e Social da UFJF, Fernando Perlatto, apontando para uma Juiz de Fora que a todo momento dissimula suas memórias, seja ela a da população negra fundadora tanto quanto os grupos de imigrantes europeus, seja pela participação efetiva durante a ditadura militar, servindo de ponto de partida para o golpe e também como base para torturas e prisões desumanas.

Segundo o pesquisador, é legítima a crença de que a ditadura tenha resultado em bom período, “mas a defesa pública disso é sinal de que há uma perda do constrangimento”. “Qual o discurso público que construímos em torno dos objetos? A mesma questão diz respeito aos nomes de ruas. Não basta substituir o nome, é preciso problematizar. Se discutíssemos o que significa ter uma rua com o nome Costa e Silva, talvez conseguiríamos mudar estruturalmente a reflexão sobre esse passado”, sugere Perlatto.

Recebendo cerca de 80 mil espectadores por ano, o paulista Memorial da Resistência, maior espaço destinado à recordação dos anos de chumbo no país, defende a pertinência da pauta como argumento para a construção da democracia. Ainda que doa, é preciso tocar na ferida. “Com algumas reformas, a memória arquitetônica deste prédio foi apagada. Com os testemunhos que coletamos podemos reconstituir a história”, afirma a coordenadora do Memorial, a museóloga Kátia Felipini Neves, apontando para a sede, no antigo prédio do DOPS, “uma delegacia super truculenta durante a ditadura.”

Os cartazes e os gritos, considerados crimes, em defesa do governo militar, de acordo com Kátia, ajudam a ampliar o público do museu. “As pessoas vêm com o objetivo de conhecer um pouco mais da história e memorial, com isso, ganha força”, conta, citando a exposição permanente com vasto acervo de imagens, documentos e vídeos, além das temporárias, como a atual “Carta Aberta _ correspondências na prisão”, que reúne 70 manuscritos trocados entre presos políticos e seus familiares e amigos entre os anos de 1969 a 1974.

Além de gestar um núcleo de preservação da memória política brasileira, com ex-presos políticos, a instituição também conta com programas como o “Lugares de memória”, que visa refletir sobre espaços de repressão e resistências espalhados por São Paulo. Vivo, o museu registra a história à medida em que ela é escrita. “Procuramos tratar todos os tipos de assuntos. Pegamos temas passados e os atualizamos, mostrando as reminiscências desse passado. A violência policial, por exemplo, não é de agora. A tortura que vemos nas delegacias hoje, sempre aconteceu”, lamenta Kátia.

As muitas vozes negligenciadas daqui

Ainda que seja dor, é preciso que seja lembrança. Para o professor Fernando Perlatto, assim como as discussões ao redor da Comissão Nacional da Verdade, os debates acerca da Comissão Municipal da Verdade também foram menores do que suas potencialidades. “Teve pouca repercussão pública, o que significa como o tema da ditadura militar foi incorporado em nossa sociedade. Cada vez mais vemos gerações que não vivenciaram o período posterior a 1964 e, com isso, corremos o risco de não falarmos sobre o que esse período teve de autoritário, corrupto e violento”, pontua o pesquisador.

A partir do momento em que o passado é passível de idealizações, distanciando-se das verdades, surge o risco, segundo Perlatto, de que “a importância da democracia seja relativizada”. Visualizando um futuro honesto, o relatório da Comissão Municipal da Verdade recomenda a melhoria na conservação de arquivos, novas pesquisas, inclusão de conteúdo histórico nos currículos escolares, substituições de nomes de logradouros e prédios públicos e criação de um Memorial da ditadura civil-militar na cidade.

“Em consonância com a falta de transcendência e o correspondente excesso de imediatismo que distinguem nosso tempo, tem sido prática recorrente entre nós a rejeição de lembranças consideradas inconvenientes. Sob a pressão da lógica do descartável, somos motivados a desmantelar cenários de permanência em nome de uma adaptação instantânea a um mundo em constante e veloz transformação”, reflete o trecho do documento assinado pelas professoras da UFJF Helena da Motta Salles e Teresa Neves, que defendem as sugestões para Juiz de Fora, ainda não implantadas, como formas de “enriquecer o futuro com o aprendizado crítico do vivido”.

‘As pessoas não têm informações esclarecidas’

O pai saiu de casa e nunca mais voltou. Se foi. Para algum lugar e não deixou um rastro sequer. Foi silenciado mas não restou em silêncios. Restou a esposa e os cinco filhos, que em ato de coragem, resistência e revolta tornaram-se a representação de um dos períodos mais vergonhosos da história recente do país. Marcelo Rubens Paiva, que carrega o nome do pai, escreveu “Ainda estou aqui” para mostrar que carrega também a mãe, Eunice, uma mulher que soube reerguer-se, na solidão, forte e destemida. Após a prisão do marido, o deputado Rubens Paiva, pelos militares, em janeiro de 1971, Eunice formou-se em direito e tornou-se uma das mais potentes vozes contra o regime militar no país.

O pai saiu de casa e nunca mais voltou. Se foi. Para algum lugar e não deixou um rastro sequer. Foi silenciado mas não restou em silêncios. Restou a esposa e os cinco filhos, que em ato de coragem, resistência e revolta tornaram-se a representação de um dos períodos mais vergonhosos da história recente do país. Marcelo Rubens Paiva, que carrega o nome do pai, escreveu “Ainda estou aqui” para mostrar que carrega também a mãe, Eunice, uma mulher que soube reerguer-se, na solidão, forte e destemida. Após a prisão do marido, o deputado Rubens Paiva, pelos militares, em janeiro de 1971, Eunice formou-se em direito e tornou-se uma das mais potentes vozes contra o regime militar no país.

O presente, contudo, fez-se traidor quando o Alzheimer ofertou à mulher o esquecimento de uma vida com o dedo em riste. “O passado é conservado por ele mesmo. Nos segue por toda a vida. Nosso cérebro foi feito para guardar o passado e trazê-lo à tona quando precisamos, para esclarecer uma situação do presente. Se não fosse esse truque do cérebro, acharíamos que o passado continua presente. Enlouqueceríamos”, escreve Marcelo no livro premiado com o Jabuti de 2016 pelo voto popular.

Em sua segunda incursão pela autobiografia, o escritor lançado com as memórias de “Feliz ano velho”, de 1981, defende o retorno ao passado como forma de escrita de um presente mais justo e honesto. “A memória está sendo contada por nós e pelos órgãos interessados em discutir o passado brasileiro”, comenta ele, cujo pai é personagem tanto de sua narrativa quanto das pesquisas e escritas de instituições como a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que leva o nome de Rubens Paiva.

Ainda que suas memórias se embaralhem com as memórias de um país, Marcelo Rubens Paiva recusa o título de memorialista. “Gosto de escrever, não fico qualificando o que gosto mais ou menos. Cada momento da vida é um. Nesse momento escrevi e retomei duas histórias em que fui testemunha, a da minha mãe e do movimento punk. Não sou um memorialista”, diz ele, que acaba de lançar “Meninos em fúria”, ao lado de Clemente Tadeu Nascimento, sobre uma cena que mudou a música no Brasil e também não se afastou da política para existir.

Tribuna – Voltar ao seu drama familiar, à perda de seu pai, funcionou como uma catarse para você? De onde lhe surgiu a motivação para essa escrita?

Marcelo Rubens Paiva – Sempre quis retomar essa história, porque não completei ela no “Feliz ano velho”. Quando houve os protestos em julho de 2013, que surpreendentemente tiveram manifestações a favor do regime militar, ou da volta dos militares, por outro lado estava acontecendo a Comissão da Verdade, com novidades em relação ao desaparecimento do meu pai, e eu me senti a vontade para retomar essa história, mas focando na minha mãe, que acho um personagem incrível.

O processo foi doloroso?

Pelo contrário, foi lúcido. Depois de tantos anos já adquiri certa experiência em distanciar o escritor do ser humano. A técnica literária me ajudou. E como tinha nascido meu filho, todo o passado sofrido que vivi estava sendo compensado com o nascimento de uma criança.

O livro, de alguma forma, ameniza a dor da ausência?

A dor da ausência do meu pai não existe mais. Faz mais de 40 anos. Eu tinha 11 anos e hoje tenho 57. Ninguém fica tantos anos remoendo a dor da ausência de um pai. Aquilo já passou. Já foi. Inclusive minha mãe, depois de uns anos, não sofria da viuvez, estava vivendo sua própria vida e era isso o que eu queria retratar no livro.

A memória, passado um tempo, é apenas um recorte da realidade?

O que lembro em detalhes consegui escrever. Tenho uma memória boa para eventos pessoais. Estou sempre escrevendo e reescrevendo coisas que aconteceram comigo, que testemunhei. Percebi que minha família viveu momentos muito importantes da história brasileira e eu tinha muito claro na memória. Minhas irmãs, tenho quatro, me ajudaram, leram o livro, deram informações e corrigiram outras.

Há uma nova geração de autores, que não se relacionam intimamente com a ditadura, trabalhando sobre ela. Para a cineasta Lúcia Murat, cuja maioria da obra é baseada nesse trecho de nossa história, diz que novas e distanciadas vozes ajudam a refletir mais profundamente sobre o tema. Concorda?

Como escritor acabei de fazer um roteiro sobre Juscelino Kubitschek. Não vivi os ‘Anos JK’. É absolutamente normal os escritores abordarem temas anteriores às suas existências. A gente não escreve só sobre o que conhecemos, mas sobre o que aconteceu, e aí estuda, pesquisa, reinterpreta, se informa. A história é viva e não pertence apenas aos conterrâneos dos fatos. Grandes filmes sobre o Vietnã (a guerra) vieram depois.

E qual o valor de voltar às feridas?

A partir de junho de 2013 me toquei de que as pessoas não têm informações esclarecidas sobre o que aconteceu nos anos de chumbo. Elas fazem muitas confusões em relação aos papeis da direita, da esquerda, o que é tortura, o que são os direitos humanos, quem foi Jango, quem foi cassado, a paranoia do comunismo, se o Brasil realmente correu o risco de se transformar num país comunista. Percebia que existia uma ignorância muito grande das novas gerações em relação ao que aconteceu. No últimos dois livros que escrevi, tanto no “Ainda estou aqui” quanto no “Meninos em fúria”, falo muito da ditadura, daquele período, da luta dos estudantes, porque descobri que existe uma falha muito grande na educação no Brasil em tocar nesse assunto de forma mais didática. As pessoas realmente não estão aprendendo nada nas escolas em relação aos períodos negros da história do país.