Luiz Ruffato coloca ‘A mão no fogo’ por autores à margem da historiografia

Em novo livro publicado pela editora Autêntica, autor da Zona da Mata traz ensaios que revisitam o cânone com olhar questionador e joga luz sobre nomes como Rosário Fusco e Júlia Lopes de Almeida

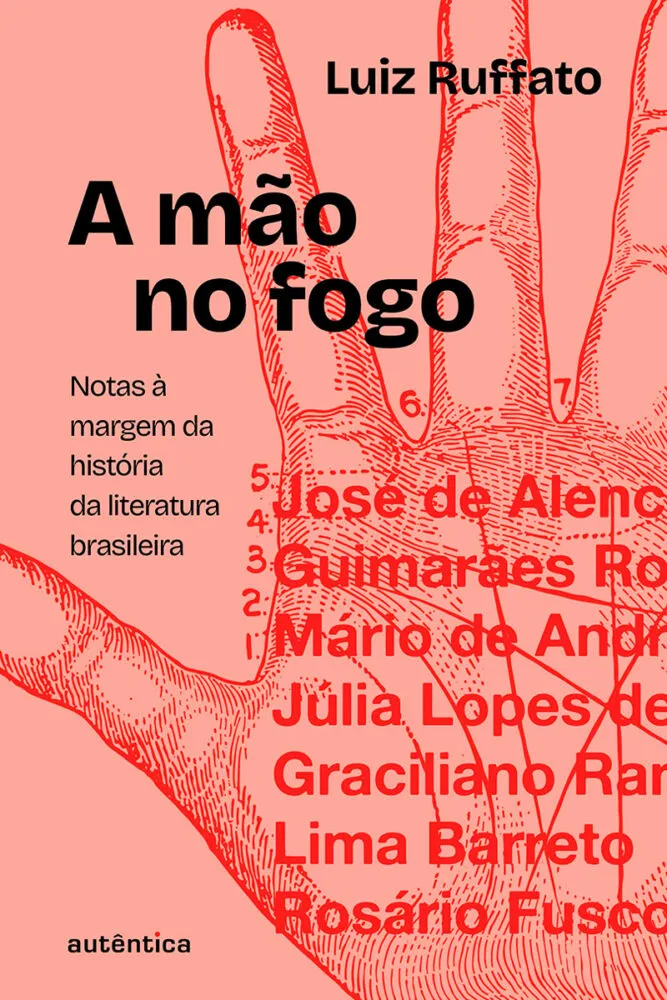

O autor Luiz Ruffato, nascido em Cataguases, a cerca de 120 quilômetros de Juiz de Fora, lançou em setembro, pela editora Autêntica, o livro “A mão no fogo”, em que reúne ensaios que refletem sobre a historiografia da literatura brasileira. Como estudioso e ficcionista, ele reflete sobre o que faz um autor ser inserido no cânone e o que o faz permanecer nele. Para tanto, investiga de que forma autores como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa aparecem desafiando convenções e expectativas, de que maneira o Modernismo vendeu sua imagem e até qual foi o papel de Minas Gerais e do interior naquele movimento. Esse olhar considera que toda história pode ser contada com exclusões ou perspectivas enviesadas, e que apenas com o tempo — e um olhar bastante atento e inspirado a se arriscar — é possível descobrir antigos mestres.

Tribuna: Entender por que autores foram consagrados e se esses motivos fizeram com que continuassem relevantes é um dos focos do livro. Como você começou a pensar sobre esses assuntos? Reflexão crítica e historiográfica se conjugam bem com o ato da criação literária?

Tribuna: Entender por que autores foram consagrados e se esses motivos fizeram com que continuassem relevantes é um dos focos do livro. Como você começou a pensar sobre esses assuntos? Reflexão crítica e historiográfica se conjugam bem com o ato da criação literária?

Luiz Rufatto: Não é obrigatório, evidentemente, mas acho que quem escreve deveria conhecer a história da literatura na língua da qual escreve pelo menos, e também a literatura mundial de uma maneira ou de outra. Partindo desse princípio, que todo escritor deveria conhecer a tradição da literatura, pra mim não há nenhum empecilho para que você seja produtor de literatura e também vá refletir sobre o seu trabalho ou sobre o trabalho de outros. Eu sempre gostei muito de historiografia, não só da literatura mas de maneira geral, e quando tive oportunidade de começar a refletir sobre o passado da literatura brasileira encontrei alguns aspectos que me interessavam como autorreflexão, ou seja, sobre o meu próprio trabalho a partir da historiografia, mas também tentando encontrar ou descobrindo lacunas que acreditei que poderia dar alguma contribuição.

Considerando o arco do tempo coberto pelos seus ensaios, como seu livro dialoga com os modelos já fixados de história literária? Em que pontos mais se diferencia delas?

“A mão no fogo” tenta discutir questões que já estavam presentes de alguma maneira na história da literatura brasileira, mas que eu acho que poderiam ser rediscutidas ou poderiam ser lançadas luzes sobre os mesmos temas. Não acho que há ali, digamos assim, nada polêmico ou divergente, embora, claro, eu tenha opinião e o livro deixe claro isso, sobre alguns aspectos de como o cânone é formado e a quem interessa o cânone. Essa pergunta percorre todos os ensaios. O que tem por trás da formação do cânone? Por que alguns autores são guindados à primeira plano e outros não? O que caracteriza esse juízo de valor? Nesse sentido, “A mão no fogo” propõe uma reflexão sobre por que os autores que estão ali, como a Júlia Lopes de Almeida ou o Rosário Fusco, não foram, pelo menos na época, devidamente discutidos e valorizados, e porque outros autores da mesma época, que foram muito mais desimportantes, foram guindados a uma posição de destaque. É nesse sentido que o livro propõe um diálogo com a historiografia já estabelecida.

O livro também olha para as lacunas e falhas que a criação desse cânone provoca, inclusive em relação às distorções causadas por questões de gênero, territorialidade e raça. O que foi mais desafiador de encarar nesse processo de construção dos ensaios? E o que isso te fez refletir sobre a permanência da literatura?

Eu não chamaria de falha, mas de lacuna mesmo, porque o juízo de valor está intrinsecamente ligado a uma visão de mundo de um determinado momento. Quando se pensa que, na virada do século XIX pro século XX, a visão que se tinha na sociedade é que a mulher estava destinada a ficar em casa e ser do lar, e quando vem alguém que se impõe como uma intelectual, isso provoca bastante incômodo no status quo. O olhar que se tem pra literatura, naquele momento, é eivado de preconceito contra as mulheres, que vai guiar o olhar do crítico da época em relação a Júlia Lopes de Almeida. O que me espanta não é isso, que é um absurdo, mas que quando a mulher vai tomando seu devido lugar na sociedade, essa questão não tenha sido colocada por grandes intelectuais ou grandes historiadores. O Rosário Fusco também teve uma questão, pela literatura dele e por razões pessoais. Ele tem uma obra completamente diferente de tudo: começa a fazer uma literatura no começo da década de 30, no momento em que se valorizava a literatura regionalista e a busca do nacional, e faz uma literatura que não tem esse caráter e que até hoje é muito diferenciada, e que provocou um estranhamento muito grande. Fusco também foi um grande bajulador do governo Vargas, um governo autoritário, e isso provocou muito desconforto entre os pares. Passado esse momento de julgamento não do escritor Rosário Fusco, mas do homem Rosário Fusco, não houve a capacidade de se debruçar sobre a obra dele. Nos dois casos, essa falha do início acaba contaminando o restante da historiografia literária. Isso é o que me interessa, porque o cânone é formado em um determinado momento, os autores são julgados por um certo olhar e esse olhar contamina toda a discussão a partir dali. Não há uma reflexão sobre o passado levando em conta essas questões.

Ao falar do modernismo, por exemplo, você se desloca de São Paulo e mostra os desdobramentos em Minas, em cidades como Cataguases, Itanhandu, Ubá e Juiz de Fora. Pode falar um pouco sobre a importância de cidades do interior na construção dos movimentos de vanguarda, e por que alguns nomes importantes nesse processo foram esquecidos?

A questão do modernismo é muito complexa, porque já existiam autores antes de 1922 que estavam pensando sobre algumas questões que eram muito caras ao movimento que aconteceu, como a questão da língua brasileira e do nacionalismo. Em várias cidades do Brasil estava acontecendo isso, é o que chamamos de zeitgeist, o espírito do tempo. Só que os modernistas de 22 tiveram a grande capacidade, e isso é invejável, de transformar isso em um marco, em que tudo para trás era pré-modernismo e tudo pra frente foi derivado — o que não é verdade. Só que os críticos compraram essa ideia a um ponto em que a literatura regionalista da década de 30, por exemplo, é considerada de segunda geração do modernismo, e isso não tem nada a ver. Eu mostro claramente nos meus textos que essa geração posterior não só não se considera derivada, mas se contrapõe a 22, inclusive na linguagem. Mas em relação a MG, isso é uma exceção, realmente não foi comum as manifestações terem acontecido no interior. Isso não está no livro, mas penso que isso ocorreu porque, na época, MG não tinha um centro forte o suficiente para ser ela a catalisadora de todo o movimento. Na época, BH era uma cidade fundada recentemente, que regulava em tamanho com Juiz de Fora e era só um pouco maior que Cataguases.

Por que o título de “A mão no fogo”?

“A mão no fogo” deriva daquela expressão, “vou colocar a mão no fogo pelo fulano”. E eu estou colocando a mão no fogo por esses autores, para defender essas hipóteses que coloco no livro. Sou um ficcionista mais que um ensaísta, só escrevo ensaios e ofereço ao leitor algumas questões, como também ofereci quando publiquei em 2022 um livro chamado “A revista Verde, de Cataguases: Contribuição à história do Modernismo”, que também é uma contribuição para historiografia da literatura brasileira, particularmente no caso do modernismo. São contribuições que eu faço, e sempre coloco a mão no fogo.