“Meu nome nasceu do sopro dos povos originários”

Eu sou o Rio Paraibuna. Eu sigo correndo, mas carrego memórias. Levo comigo o eco da Mantiqueira, o chamado da floresta. Sou rio e sou memória. Sou testemunha de um tempo em que todos os seres eram tratados com reverência.

Meu nome nasceu do sopro dos povos originários, do tronco Tupi, que quer dizer: “Rio de águas escuras”. Carrego em meu leito o reflexo dos granitos submersos e dos segredos profundos da terra. Sou antigo, sou anterior aos caminhos abertos pelo homem branco. Antes de qualquer ponte, qualquer engenho ou cidade, eu já corria livre. A minha história também já existia e era contada de outras formas: pela tradição da oralidade, pelos saberes ancestrais, pela escuta da terra, pelos sons das minhas águas.

Nasço na Mantiqueira, a serra Mãe das Águas, como foi nomeada pelos nossos primeiros guardiões pela abundância desse precioso recurso. Neste berço, experimentei os cuidados e a reverência. Aqui povos originários, como os Puris, aprenderam a viver com o ritmo do vento e do tempo.

A araucária, árvore símbolo do conhecimento, lhes contou histórias com a paciência de mil anos e lhes deu alimento. O tatu animal sagrado lhes ensinou os atalhos da terra. Com ele ninguém se perde na floresta. Ele abre caminhos e sabe como ninguém os lugares seguros para abrigo e proteção e o percurso até as águas. O beija-flor ensinou aos povos originários a alegria do instante. O gavião da terra mostrou como se guiar pelos céus. E até as pequenas abelhas sem ferrão, com sua doçura discreta, ensinaram sobre cuidado, trabalho em colaboração e harmonia.

Para os Puris, eu nunca fui apenas um rio. Eu sou parente. Assim como os animais, as árvores e as montanhas, somos parte da mesma família viva.

Depois vieram a colonização, a perseguição e a dor. Meus guardiões foram caçados, muitos escravizados ou mortos. Para fugirem da opressão, se dispersaram ao longo de toda a Mantiqueira formando pequenos clãs. Por isso mesmo, diferentemente de outros povos originários, os Puris não construíram aldeias. Criaram um sistema próprio de viver camuflados na floresta. Dormiam em redes aéreas que se estendiam entre as árvores.

A história deles, quase apagada, ainda pulsa em mim, no solo, nos vestígios guardados nas minhas margens, sob as pedras e raízes. Eles não desapareceram: transformaram-se em silêncio e resistência. Eu sou o Paraibuna. Eu não esqueço.

O silêncio que o Paraibuna ainda guarda

O Rio Paraibuna corta a Zona da Mata mineira como uma memória viva. Mas suas margens e águas, que foram fonte de habitação e alimento para povos originários e quilombolas durante séculos, carregam também rastros de uma história sistematicamente silenciada.

É o que mostra a pesquisa da doutora em História pela UFJF, Dalila Varela, que há anos se dedica a resgatar as vozes apagadas pela colonização. “A história foi parcialmente apagada e silenciada ao longo do tempo”, afirma. “Em Juiz de Fora, ainda hoje, prevalecem narrativas hegemônicas que ajudam a ocultar o passado indígena e negro, resultado direto de um racismo institucional que agiu ativamente e, muitas vezes, passivamente, para embranquecer a memória da cidade.” A pesquisadora questiona; “se havia uma alta concentração de população indígena e quilombola africana, negra, onde estão essas pessoas? O que aconteceu com elas?”

Os habitantes locais

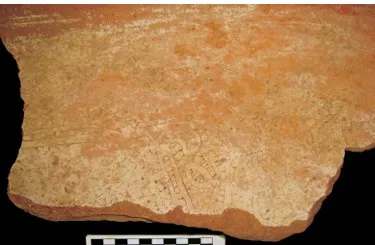

Segundo Dalila, a região da Zona da Mata era densamente habitada. Os colonizadores se referiam aos habitantes locais como Purís, Coroados e Botocudos, denominações que não correspondiam à forma como esses povos se reconheciam. “A gente costuma chamar de povos do tronco linguístico Macro-Jê, porque, a partir das cerâmicas e dos grafismos encontrados, é possível identificar similaridades entre as comunidades que viviam em toda a região.”

Essa presença era tamanha que, até o século XIX, a Coroa portuguesa restringia a entrada de colonizadores nos chamados “sertões proibidos”. “A proibição não estava ligada apenas ao contrabando do ouro, como se diz na historiografia tradicional, mas à forte resistência indígena e quilombola que existia aqui. Eles não conseguiam entrar.”

O rio como casa e parente

Para esses povos, o Paraibuna não era apenas um curso d’água. Ele era um aliado, um parente. “O rio era fonte de alimento, de água, mas também um ser vivo. Para as populações indígenas, a natureza não é separada do humano, era parte da mesma existência. Essa cultura de separação veio do europeu”, explica Dalila. Os sítios arqueológicos encontrados próximos a córregos e nascentes reforçam essa relação: urnas funerárias, fornos de cerâmica e milhares de fragmentos revelam que a vida se organizava em torno do rio.

Vestígios soterrados

Dois sítios arqueológicos mapeados entre os distritos de Rosário e Valadares, em Juiz de Fora, já renderam mais de 10 mil vestígios, sob pesquisa e tutela da UFJF. Mas o que foi pesquisado é apenas uma fração do território. “É muito provável que, se escavarmos mais profundamente, encontremos muitos outros sítios. O centro da própria cidade guarda indícios que ainda não foram estudados”, avalia a historiadora.

Ela destaca a existência do relato do engenheiro Henrique Halfeld, que, ao abrir caminho para a atual Avenida Rio Branco, encontrou o que acreditava ser um cemitério indígena. “Ele chegou a desenhar urnas funerárias e outros vasilhames. Mas o material nunca foi encaminhado para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ficamos apenas com a carta.”

Apagamento e resistência

A ausência de registros oficiais não significa ausência de história. Pelo contrário: revela o esforço para apagar essas presenças. “Se temos tanta dificuldade de localizar esses vestígios, é porque a violência colonial obteve êxito em apagar e embranquecer essa memória”, observa Dalila.

“Mas os rastros permanecem. Estão nos nomes indígenas dos rios, nas cerâmicas soterradas, nas histórias contadas pelas famílias, que ainda recordam a passagem de grupos indígenas pelas serras.” Dalila afirma que na cidade de Carangola foi encontrado o sítio arqueológico mais antigo da Zona da Mata, datado do século III, por exemplo. Em Goianá, há outro do século VIII.

Para ela, cada achado arqueológico e cada resgate oral representam um ato de resistência contra esse silenciamento. “Aqui era a casa deles. Os povos originários habitaram o Paraibuna por séculos, resistiram junto a comunidades quilombolas, e é nossa tarefa dar visibilidade a essa história.”

Parceiros de “O Rio da Minha Aldeia”