População negra de JF busca a ‘memória apagada’ dos ancestrais

Pesquisadores investigam hiato entre o fim da escravidão e o momento atual, da perspectiva da vivência da população preta

A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. O período em que pessoas eram escravizadas no Brasil, no entanto, ainda se estendeu por muitos anos, e deixa resquícios impossíveis de apagar. Mas, desde então, na história oficial, nas fotos que mais circulam sobre o último século, na arte e até mesmo na pesquisa acadêmica, as populações pretas parecem desaparecer.

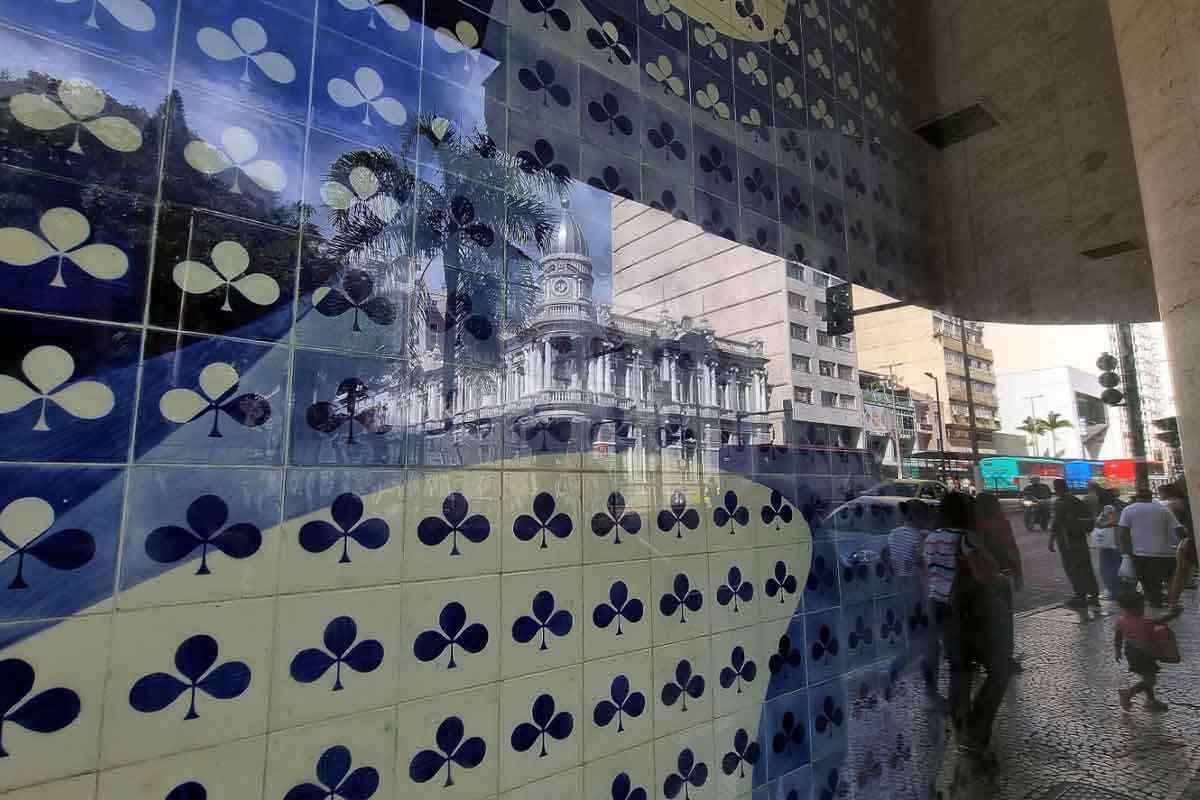

“É como se a gente tivesse um hiato entre o final da escravidão e o momento atual. Ficou perdido o que aconteceu nesse inter”, diz Fabio Domingues, curador da exposição de fotos sobre pessoas negras de Juiz de Fora, chamada “Deu preto na memória”, que estreia na próxima quinta-feira no Espaço Cidade. Na formação de uma cidade como Juiz de Fora, que ainda hoje, de acordo com pesquisa realizada em 2018, é o terceiro município com maior desigualdade racial no Brasil, pouco se sabe sobre o papel da população negra, e pouco se diz. Nada é por acaso, como notam os especialistas entrevistados pela Tribuna nesta reportagem. Às vésperas do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e no mês que trata desse tema, parte da população negra de Juiz de Fora mostra os esforços para recuperar a “memória apagada” de seus ancestrais.

“A ausência”, afirma a pesquisadora Gilmara Mariosa. Para ela, foi justamente isso que fez com que quisesse ir atrás de suas raízes. Havia todo um pacto de silêncio e de desvalorização de uma história que, através do que escutava e vivia, sabia que existia. “Eu sempre tive vontade de conhecer minhas raízes e minha ancestralidade para além da minha própria família, e com isso fui pesquisar o assunto”, explica a psicóloga social, em referência a suas investigações de mestrado e doutorado.

Ela percebeu que a memória dessa população era construída a partir de narrativas próprias, mas que apresentavam trajetórias coletivas. “É importante observar tanto a trajetória individual dessas pessoas negras, pra gente conhecer um pouco como é que cada um constitui o seu caminho na vida, quanto também as questões que servem de referências mais gerais para pessoas negras, e sobre as quais a gente geralmente não encontra, principalmente em Juiz de Fora, que é uma cidade que valoriza muito alemães, italianos, portugueses, sírio-libaneses”, explica.

Para ela, as referências a respeito dos negros se limitam muito à questão da escravidão, mas não são observadas as referências positivas com as quais essa população possa se identificar mais profundamente. “É importante ter trabalhos que permitam com que as pessoas compartilhem suas experiências partindo do que elas constroem e criam nas suas vidas e na vida das pessoas que estão ao seu redor”, afirma ela. Nesse mesmo sentido, Fabio Domingues, que é formado em políticas públicas, afirma que essa memória precisa ser promovida e incentivada para que apareça – porque elas existem, ao contrário do que pode se pensar analisando apenas o que está disponível de maneira mais evidente. “Queríamos fazer uma exposição que promovesse a memória negra, e decidimos fazer da forma que consideramos mais legítima possível, provocando as famílias negras a abrirem seus álbuns e escolherem essas fotos.”

- Leia mais sobre Juiz de For aqui.

Falta de registros oficiais

Uma das principais dificuldades em construir uma memória maior da população negra em Juiz de Fora – e no Brasil como um todo – é a falta de registros oficiais. “Os documentos escritos são muito valorizados, e isso é coisa que a maior parte da população negra não tem, porque há até pouco tempo era escravizada e não tinha acesso à educação formal. Não temos essa cultura de registro escrito, e os registros que existem, sobre nós, não encontramos. Não temos um centro de informações como existe a Casa D’Itália, por exemplo”, explica Gilmara. Para ela, no entanto, isso não é apenas local: “E não só em Juiz de Fora, mas em termos de Brasil mesmo”.

Da mesma forma, Fabio, que trabalha há anos com fotografia, afirma que é algo que esse tipo de arte captura. “O negro aparece nos espaços expositivos de forma muito folclórica, pitoresca, mas somos pessoas normais, com histórias normais. A fotografia sempre foi uma coisa cara, que não fazia parte da vida das famílias negras. Não existe uma profusão de registros. Tem famílias que registraram, mas não é o comum”, explica. Por isso, a mostra recupera justamente fotos de 1926 até os anos 1970. “Queremos que as pessoas peguem seus álbuns de família. A intenção é fomentar esse querer descobrir mais sobre suas origens, seus antepassados, como os avôs e avós faziam, onde frequentavam”, afirma.

Mas, como Gilmara continua, mesmo em relação ao que já existe há muita dificuldade de acesso e divulgação. “Se não existe um documento, é como se a história não existisse”, critica. Dentro dos estudos de história, como ela explica, os relatos orais parecem ter um valor hierárquico inferior e são tratado como os únicos “corruptíveis”, como se um documento não pudesse ser forjado ou construído. Para ela, mesmo nos casos em que é possível encontrar dados, há um desinteresse em reconhecer essas influências.

“Descobri que no Seminário Santo Antônio existe um registro da Irmandade do Rosário, que funcionou em Juiz de Fora entre 1880 ou 1900 e alguma coisa, antes da abolição. Então em Juiz de Fora teve essa irmandade, que ajudou a construir a igreja do Granbery, e o primeiro padre da cidade era negro, o padre Tiago, que inclusive teve descendentes. Mas quem sabe disso? Quase ninguém. Precisamos unir a academia com o conhecimento de notório saber”, sugere.

O coletivo é pessoal

Assim como nas fotos saídas de álbuns de família, exibidas na Funalfa, para a estudante Sophia Bispo, que trabalha com poesia e slam, a arte é uma forma de tornar o pessoal coletivo. “Eu vejo que a minha arte se relaciona com a memória e a identidade porque é totalmente pessoal, eu falo sobre mim. E quando falo sobre mim, não falo só sobre a minha pessoa, falo sobre quem me fez ser quem eu sou, ou seja, minha família, de pessoas pretas”, diz. Justamente por isso, ela tem muita vontade de pesquisar mais sobre a própria família e sua história.

O próprio nome é algo que flutua em sua história, já que as raízes são dispersas. “Eu uso Sophia Bispo como nome artístico, mas como meu avô, pai do meu pai, faleceu quando ele era muito novo ainda, eu não tenho a memória de onde vem esse nome e essa família. Mas como minha poesia também reflete a situação de muita gente como eu, preta, periférica e tudo mais, através das nossas emoções e identidades, é algo político e poético”, diz.

Mudanças e passos futuros

As perspectivas dos entrevistados é de que, apesar das dificuldades, já estão sendo tomados passos importantes para que essa memória seja recuperada e uma nova história passe a ser registrada para as gerações futuras. “Essa postura já melhorou em relação a quando comecei a estudar, há 20 anos. Hoje já se reconhece que o negro tem uma participação nessa cidade, o que antes não existia. Uma cidade que teve 60% da sua população de negros, na época de sua constituição, mas a história oficial fala que foram os brancos que construíram a cidade”, diz Gilmara. “Precisamos falar mais dessa história nas escolas, e não só no mês de novembro.”