Balbúrdia e Babel

Desde que o segundo ministro da educação do Governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, anunciou o contingenciamento das verbas para as universidades federais sob a justificativa de que as instituições têm promovido balbúrdia, os campi espalhados pelo país foram inflamados pelo ímpeto da defesa às universidades e do asseguramento do ensino público.

A despeito da legitimidade das discussões que emergiram, relacionadas ao posicionamento das universidades frente às mudanças propostas pelo Ministério da Educação, pensar no surgimento da oportunidade de uma autorreflexão pela comunidade acadêmica, nesse contexto, é válido. É importante observar que o pensamento de Weintraub não é uma consideração solitária, mas reflete, de certa forma, a concepção que a sociedade brasileira – em que mais da metade dos indivíduos não possui sequer formação de nível médio – tem sobre as universidades, principalmente as públicas.

O único contato que essa (grande) parcela da população tem com o meio universitário se dá, basicamente, através da mídia, que geralmente retrata a academia como ambiente puramente festivo – fato observável na maioria dos filmes protagonizados por estudantes universitários, em que esses parecem viver constantemente o “sexo, drogas e rock’n roll” -, de discursos políticos, polarizados nas figuras públicas que amam e odeiam as universidades, e do convívio com os próprios estudantes universitários, nas simples relações sociais ou na prática de suas habilidades junto às comunidades. O termo balbúrdia, utilizado pelo ministro da Educação, significa, nas concepções de nossa língua, bagunça ou desordem, como define o dicionário Aurélio. Entretanto, num sentido mais estrito – considerando sua origem no grego balbus, que quer dizer estrangeiro que fala em uma língua que não entende-se -, a palavra evoca a ideia de impossibilidade ou falha em determinada comunicação.

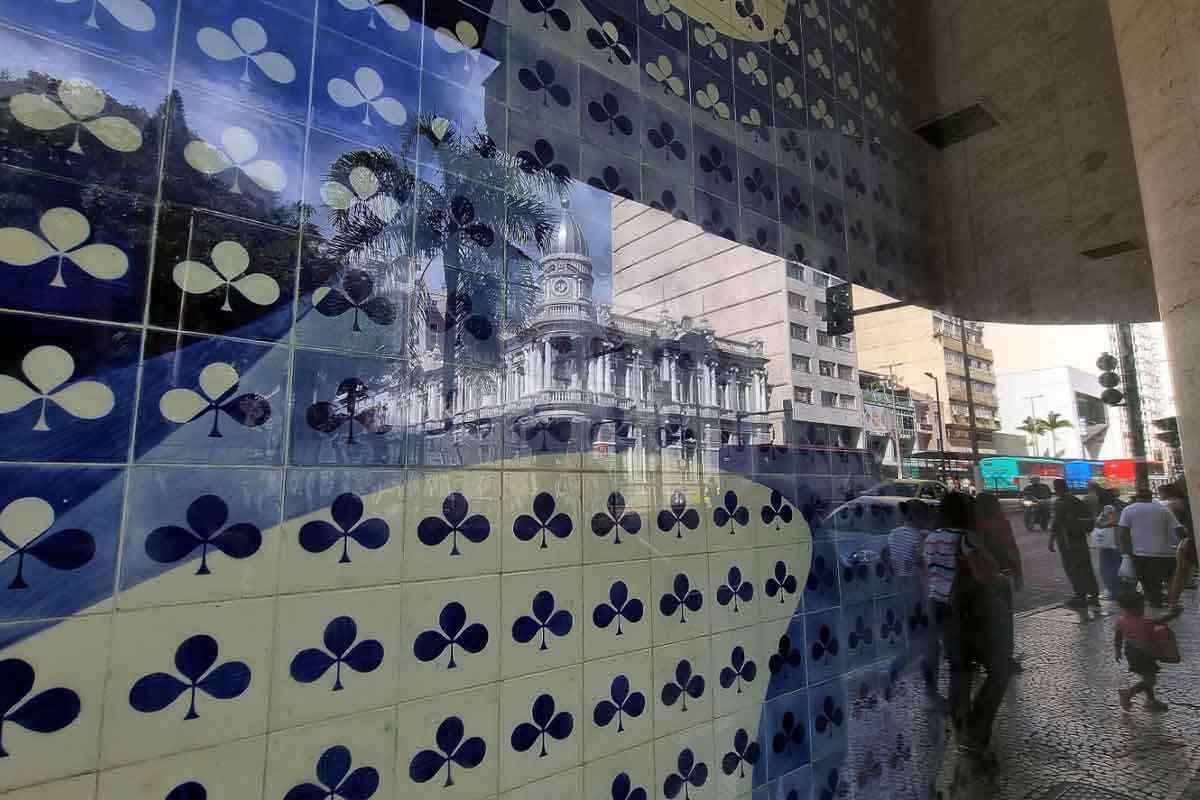

É nesse sentido que a universidade deve aproveitar a oportunidade e refletir acerca de suas atribuições. O viés pelo qual a sociedade enxerga a academia é, em parte, traçado pela peculiaridade da linguagem academicista adotada pelo setor, que se configura empecilho no diálogo entre o universo do ensino superior e a população leiga. É necessário que a academia reconheça que o conhecimento acadêmico, por vezes, é abstrato e desconexo à realidade que o circunda, o que gera um distanciamento tanto entre os estudantes e a realidade concreta quanto entre o restante da sociedade e a universidade, à imagem do episódio que ocorreu em Babel.

O trabalho para a garantia do ensino público, gratuito e de qualidade não se encerra nos possíveis resultados de protestos. A sociedade precisa, ainda, ser conquistada pela universidade. Essa conquista só se dará pela adequação das linguagens, a fim de que a população enxergue numa universidade pública utilidade para além da formação profissional de seus indivíduos e dos seus hospitais universitários.

Este espaço é livre para a circulação de ideias e a Tribuna respeita a pluralidade de opiniões. Os artigos para essa seção serão recebidos por e-mail ([email protected]) e devem ter, no máximo, 40 linhas (de 70 caracteres) com identificação do autor e telefone de contato. O envio da foto é facultativo e pode ser feito pelo mesmo endereço de e-mail.