Funk do bem

Não precisa me aceitar, apenas te peço para me respeitar, canta MC Xuxú em Desabafo

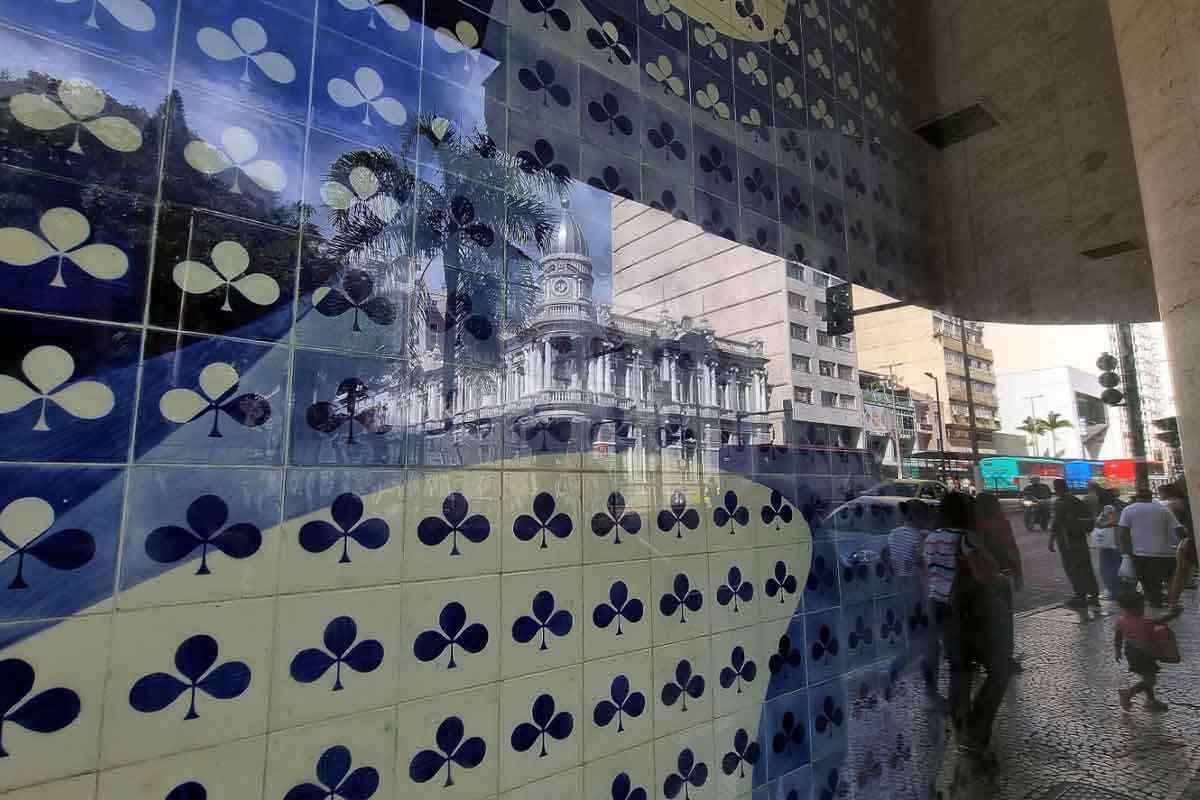

Tarde de sábado, 11 de janeiro, e a Praça do Riachuelo perdia algumas cores com as barracas da feira de artesanato sendo desmontadas. Silenciosamente, outras cores começavam a tomar o lugar. Dançarinos do passinho, ritmo que surgiu do funk mas não se bastou nele, se encontravam no local. Após o DJ Rodrigo Fratelli apertar o botão que liga seu pequeno som portátil, os garotos e garotas entre 14 e 21 anos transformaram por completo o cenário da praça. Dançando ao redor do monumento em homenagem a Mariano Procópio, os jovens atraíram olhares, e, aos poucos, uma plateia foi formada. De maneira despretensiosa, um espetáculo se apresentava.

"É um ritmo contagiante, que envolve as pessoas. A partir do momento que você escuta a batida, você não consegue ficar parado e quer se jogar", explica Sandrinho dos Primos, de 18 anos, morador do Bairro Milho Branco, Zona Norte da cidade. Considerado o melhor dançarino do gênero, após vencer a primeira edição da Batalha do Passinho local, ele representa uma nova cena, na qual o corpo sintetiza o discurso contra o preconceito de gênero e a ferramenta do diálogo entre comunidades. "Somos muito unidos. Em qualquer lugar, a gente sempre está dançando e fazendo vídeo", conta Indiazinha das Fantásticas, 21, do São Geraldo, Zona Sul.

Se antigamente aos homens não era permitido dançar dessa forma, o passinho traz como premissa fundamental um rebolado que mistura diversos estilos. "Isso começou a mudar com Os Hawaianos, do Rio de Janeiro, que requebravam a cintura e chamavam a atenção das mulheres. Tem que ter um sambinha, porque o samba é o suingue do brasileiro. Quando está sambando você joga o corpo para frente, para trás, roda, e tudo encaixa, até o hip-hop. O funk não tem limites, tudo pode juntar, até capoeira", explica Regyn Herculano, 18 anos, do São Pedro, Cidade Alta.

Dominado por homens, o passinho hoje supera a cena dos MCs, e, apesar de ter surgido em solo carioca, possui identidade própria, além de um tanto de intuição, como a que levou Hadson dos Debochados, 18, do Tupã, Cidade Alta, a pular do alto do monumento na praça para o chão, fazendo a abertura própria do balé. "Já teve a fase do funk que era coreografia, agora está na fase do passinho. Mas o que vier a gente faz, divulgando a cultura do funk", diz Sandrinho. "Tem algumas músicas que não precisam nem ter letra que o pessoal dança. É como se fosse uma bateria de escola de samba sem o enredo", elucida Rodrigo Fratelli, 20, DJ e um dos organizadores da Batalha do Passinho, morador do Milho Branco.

Funk não é só violência

Segundo Rodrigo Fratelli, existe uma evolução no funk, desde a sua importação dos Estados Unidos, que permitiu uma linguagem singular, pronta a expressar a realidade do lugar em que se fala, motivo de tamanha identificação da periferia com o gênero. "Minha mãe me incentivou muito na época do funk internacional, de Stevie B, Trinere, Tony Garcia. Essa é a minha origem, cresci escutando isso e fui vendo a evolução. Disso veio o funk nacional com o Abdullah, depois virou montagem com o Jack Matador, em 2000 veio o Bonde do Tigrão, em seguida Os Hawaianos, e, agora, o MC Magrinho e MC Duduzinho, que são a nossa realidade, como o Nego do Borel também", exemplifica.

No passinho – cujo ídolo maior é Gambá, jovem entusiasta que foi espancado e asfixiado por dois homens quando voltava de um baile de Réveillon em 2012 -, a internet, na qual se encontram vídeos de novos movimentos, é a mesma onde se cria uma rede ampla de interessados no assunto. Para evitar confusões com o que chamam de "funkeiros brigões", eles se encontram no Centro, em chopadas ou praças públicas. "O funk está um pouco reprimido nas comunidades, até porque os bandidos o utilizam para se esconder, através das apologias de facções criminosas, drogas e outras coisas", afirma Fratelli, apontando para o lado da moeda que acaba por contribuir para a discriminação com os jovens dançarinos.

"Como o funk veio das favelas do Rio de Janeiro, acabou trazendo o preconceito que as pessoas têm com esses lugares. O passinho tem mostrado que o funk não é só violência, mas dança também", defende Indiazinha das Fantásticas. "Essa galera é tudo de gente honesta, o mundo do passinho está tirando muita gente das coisas que não deve", faz coro Gleise das Neymartinhas, 16, moradora do Milho Branco. Para eles, além do trabalho durante a semana, existe uma preocupação maior: apurar o passo e tornar-se o melhor. "Quero que eles sobrevivam como artistas. Eles não aprenderam dentro de uma sala de aula. Eles simplesmente fazem por gostar. E a cidade só tem a ganhar quando eles conquistarem a independência", aponta Aice, 39, rapper e produtor, um dos idealizadores da Batalha do Passinho em Juiz de Fora, também residente do Milho Branco.

Para os que se intrigam com a complexidade de uma dança que envolve samba, break, frevo, funk, kuduro e uma disposição para o contorcionismo, Sandrinho dos Primos não hesita em dar sua dica: "Não é difícil. Tudo depende de um treinamento e de um esforço. Nos finais de semana, a gente fica em casa, chama os amigos, às vezes vê alguns vídeos e começa a treinar".

‘Represento o gueto’

"Sei que Ele olha por mim e esse dom Ele me concedeu. Hoje eu sou MC, eu sou travesti e sou filha de Deus. Não precisa me aceitar, apenas te peço para me respeitar", diz a letra de "Desabafo", próximo single de MC Xuxú. Se "Um beijo", hit que alcançou mais de 500 mil acessos no YouTube em menos de três meses, não se aprofunda em críticas, "Desabafo" é um grito não só por maior visibilidade, como também por respeito. Aos 25 anos, Xuxú Vierah representa uma nova cena do funk, de discursos afirmativos e postura de independência, como fazem Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco. "Sempre tive muito orgulho de dizer que represento o gueto, a periferia, a favela. Foi lá que aprendi, que conquistei meus espaços cantando em barzinhos e escolas. Foi tudo dentro da minha comunidade. Eles me viram crescer vestido de menino, fiquei dois anos fora e voltei vestida totalmente de menina, e eles me acolheram do mesmo jeito", conta.

Criada no Santa Cândida, Zona Leste de Juiz de Fora, a MC se aproximou da música quando o padrasto comprou um videokê, e ela e seus três irmãos "cismaram em virar cantores". Seu início foi com o rap, mas ao conhecer o ritmo caracteristicamente carioca descobriu a expressão que servia a seu discurso. "Com 18 anos, tive alguns problemas familiares ao assumir minha homossexualidade. Meu padrasto não me aceitou, e, para confortar minha mãe, que tem três filhos com ele, resolvi sair. Sempre fui uma menina muito comportada. Morei na casa de alguns amigos e parentes e logo fui para o Rio de Janeiro. Lá eu conheci a forma de brincar com o funk e, quando voltei para ficar com a minha mãe, que estava com alguns problemas, trouxe esse funk na minha cabeça", relata.

Das lutas da comunidade aos combates contra a homofobia, MC Xuxú conheceu a periferia geográfica e a periferia do imaginário coletivo. Seu primeiro sucesso, "Pantera cor de rosa", já marca esse lugar da exclusão que a funkeira resolveu, através da arte, recusar. "Dos trilhos da paz,/ do gueto, da favela, da periferia…/ não sou ele, sou ela", canta. Com uma produção mais detalhada, inspirada em suas divas (Wanessa e Beyoncé), o novo clipe que manda um beijo para as travestis é como um divisor de águas na carreira cada vez mais profissional e visível, como pretende. Mesmo que consiga realizar seu desejo de fazer a cirurgia de mudança de sexo ("Sou mulher, nasci mulher. Só nasci no corpo errado", diz), o protesto não cederá espaço à alienação: "Preconceito não muda, estando operada ou não. Agora passo na rua como uma mulher, e as pessoas não sabem o que está no meio das minhas pernas. Se tiverem que agir com preconceito vão agir. Sempre vou cantar pela diversidade. Homossexuais crescem nas periferias, suicidam-se e sofrem com preconceito em todo o lugar. As pessoas se identificam com o que eu falo."