‘Como pessoas, somos patrimônio’

KAREN WORCMAN, diretora do Museu da Pessoa (Divulgação)

Uma das fundadoras do Museu da Pessoa, Karen destaca que a ideia de uma memória feita de histórias de vida representa muito mais que olhar para o passado

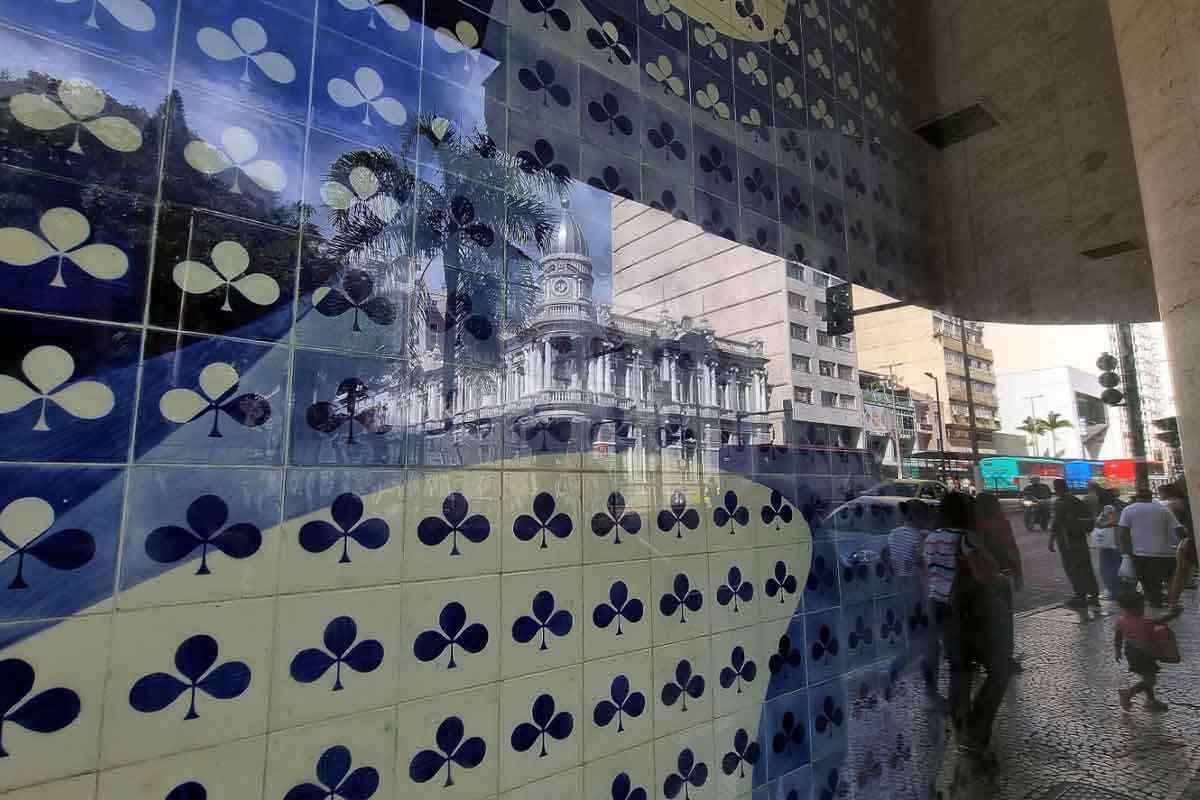

Definitivamente não por coincidência, encontrei-me com Karen Worcman, diretora-presidente e uma das fundadoras do Museu da Pessoa, entre o Calçadão da Rua Halfeld e a Rua São João, dois pontos da cidade sempre cheios de pessoas e suas histórias, transitando o dia inteiro.

De seu encanto por trajetórias de vida, surgiu o Museu da Pessoa, em 1991, com o objetivo de registrar, preservar e disseminar histórias de vida de toda e qualquer pessoa. Bem antes de a internet se tornar o poderoso canal de comunicação dos dias de hoje, a instituição já tinha seu acervo organizado em uma base digital e sempre voltado para a possibilidade de construção de perspectivas diferentes para interpretarmos a sociedade. “A memória coletiva, social, assim como a individual, é parte de uma seleção do que a gente retém. Esquecemos cerca de 80% (ou mais) do que vivemos e ficamos somente com o que tem significado. A ideia de uma memória feita de histórias de vida representa muito mais do que olhar para o passado. É perceber que nosso presente é construído por muito mais perspectivas do que a mídia, a escola e os grupos sociais estabelecem. Iniciativas como o Museu da Pessoa têm sobretudo o objetivo de criar um presente com uma sociedade mais plural”, diz Karen enquanto beberica um café, em meio ao movimento de gente no centro nervoso de Juiz de Fora, em entrevista à Tribuna.

De passagem na cidade para um evento sediado na UFJF na semana passada, Karen falou sobre as diversas frentes de atuação do museu em seus 25 anos. Nesta trajetória, foram realizados mais de 250 projetos diversos de memória, e memória empresarial, educação, desenvolvimento comunitário e cultura. Neste tempo, as principais fontes de renda da instituição foram a prestação de serviços (como as iniciativas junto a empresas), patrocínio cultural, doações e ações de responsabilidade social. Em todo este tempo, a instituição inspirou a fundação de três museus fora do Brasil (Portugal, Canadá e Estados Unidos) e tomou frente em campanhas internacionais para a valorização de histórias de vida.

Para Karen, prova da riqueza inesgotável em se ter jornadas pessoais como matéria-prima para a memória é o poder que cada relato tem de emocionar. “Quando chegamos ao fim de um projeto em uma escola ou comunidade e vejo o brilho nos olhos de quem fez, sendo entrevistador ou entrevistado, me emociono toda vez. E sempre penso: ‘agora posso morrer’. Toda vez que vejo uma história de vida bonita publicada, fico emocionada e penso: ‘Quantas Monalisas temos por aí?’. Já fiz isto milhares de vezes, mas sempre penso a mesma coisa (risos). Sinto-me riquíssima.”

TM – Você acredita que a construção da memória por meio de histórias pessoais tende a promover mais empatia?

Karen Worcman – Sim. O slogan do museu é “uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo”. Na medida em que você consegue perceber um evento ou uma experiência de um outro ser humano escutando uma história, aquilo faz com que você possa se perceber ali também. Isto é o que gera empatia e, por consequência, uma grande possibilidade da quebra de preconceito, de intolerância, e , mesmo quando não há fatores como estes, de aprendizado. O que se aprende nos olhos de alguém ao contar sua vida proporciona uma percepção muito maior do que a história em si.

Por que o método de pesquisa do Museu da Pessoa é tão peculiar?

Em primeiro lugar, é o fato de não apenas estar na internet, mas usá-la para produzir, disseminar novas memórias, ser um museu colaborativo virtual. Assim como em uma entrevista que pode durar dez, 20 horas, qualquer pessoa pode se sentar em casa e ter sua memória como parte do Museu da Pessoa. Mas para o museu o que conta não é a informação em si, não existe uma verdade. O que interessa é a percepção que cada indivíduo dá sobre a própria experiência. Estamos construindo um conjunto de visões, experiências e narrativas que as pessoas têm de si próprias. Esta é a grande premissa do museu.

Você vê a possibilidade de o ensino da História, como disciplina escolar, incorporar mais esta perspectiva de histórias de vida?

Tenho certeza que isto vai acontecer. O museu, inclusive, tem um papel muito ativo nisto, em projetos que realiza em instituições de ensino. Um deles, o “Memória local na escola”, chegou a passar aqui por Juiz de Fora e por mais de 50 cidades do Brasil, mobilizando cerca de 50 mil estudantes. Na prática, cada turma elege uma pessoa, e professores e alunos passam o ano trabalhando em como entrevistar esta personalidade, o que ela conta sobre a vida, mas não sob um ponto de vista amplo, “o que eu penso sobre isto ou aquilo”, mas sim o que a pessoa conta sobre si. Apesar de o museu ser pioneiro em iniciativas como esta, vejo-as acontecendo pelo Brasil todo, muitas vezes de forma independente, de professores trazendo as histórias dos alunos e de suas famílias para a sala de aula. Isto está crescendo muito. Só nós já fizemos projetos junto ao Ministério da Educação e à Unesco em nível nacional, mas acredito que isto vá se consolidar, talvez daqui a uns 20 anos, e se tornar uma política pública, uma diretriz didática no país.

E para você, como a formação dos alunos deve mudar a partir desta perspectiva?

Tenho um amigo que costuma dizer que a Tecnologia Social da Memória (que é como chamamos nossa metodologia) é uma guerrilha atômica. Enquanto temos um Trump da vida, temos iniciativas como esta, que é uma guerrilha pela humanização. Acho que se daqui a 30 anos as escolas compreenderem que nós, como pessoas, somos patrimônio, isto vai mudar a compreensão que temos da sociedade em toda sua complexidade. Hoje somos treinados para aprender uma vertente da história, para achar que “é coisa do passado”, e que se “avenida tal tem o nome de fulano, ele deve ter sido importante.” Isto é um adormecimento perante ao significado da memória. Trazer as histórias de vida para dentro da escola permite que se compreenda que uma pessoa que está morando na rua, sua mãe, seu avô, seu colega, todos têm uma visão tão importante quanto a nossa sobre o mundo e a sociedade. Entender isto não muda só a história, mas a própria percepção sobre o convívio social”.

Para você, as redes sociais contribuem para a construção da memória por meio de histórias de vida?

Acho que contribuem e atrapalham. Contribuem porque criaram a possibilidade de você ir registrando e compartilhando a sua vida. Registros sempre existiram, como diários e álbuns de fotografia, o que mudou é o alcance que hoje os registros têm. Isto ampliou a noção de que sua memória pode ser compartilhada, que ela tem este valor. Ninguém fica constrangido de falar “Olha aqui meu casamento” e publicar uma foto. Todo mundo acha normal. Por outro lado, acho que a memória é um exercício de seleção, e a rede social, pelo pouco esforço que se faz para compartilhar momentos, criou uma espécie de alienação disto. Publica-se qualquer coisa, sem pensar, como se fosse um reflexo. Não é isto que vai democratizar a memória. Memória é o significado que se atribui ao que se viveu. Se tudo tem significado, ao mesmo tempo nada tem significado.

O museu valoriza as histórias pessoais e a autoestima individual (e coletiva) de uma maneira muito diferente, né?

Sim. Uma vez me perguntaram como fica o papel do museu em tempos de Facebook. Porque antes das redes sociais, as pessoas tinham mais tendência a pensar que não tinham o que contar ou mostrar, uma coisa meio “quem sou eu para isso?”. Mas com o Facebook, todo mundo acaba se achando merecedor, de certa forma. Acho que o museu propicia um tipo diferente de autoestima, menos “celebridade”, mexe com a ideia de que sua história está em um museu, faz parte de um acervo. Isto cria uma percepção diferente da experiência em si para cada um.

Para terminar, se o Museu da Pessoa fosse, de fato, uma pessoa, que história ele contaria sobre si?

A de uma aventura! Meio Indiana Jones (risos). Para mim, o museu é um grupo de pessoas, que percebe que tem um tesouro, e ele está escondido atrás da vida de cada um. Então as pessoas ficam enlouquecidas por este tesouro e fazem de tudo para conseguir achá-lo. E este tudo é tudo mesmo (risos): subir no trem, arrumar dinheiro… Aí descem umas cobras, sabe? O acervo estraga, chove, muda a política pública, vem crise no Brasil, a equipe briga, o novo projeto não dá muito certo… É um grande Indiana Jones, onde você vai “matando” todos os desafios em busca deste tesouro único que é a história das pessoas. Nesta busca, a gente já subiu e desceu tantas montanhas… Acho que isso é a história do museu, uma luta permanente, mas nunca tediosa (risos).